脂質異常症とは、血液中にコレステロールや中性脂肪などの脂質(油分)が異常に増えた状態です。

<注> 2007年の日本動脈硬化学会のガイドラインで、従来の「高脂血症」という言い方を、諸外国の記載 Dyslipidemia にあわせて「脂質異常症」という言い方に変更されました。一般的には、高脂血症という言葉も使われています。

健康な血液は血管の中をサラサラと流れますが、脂質の多い血液はドロドロと流れにくくなり、血管にくっついたり、血管をつまらせたりします。こうして血液の流れが悪くなった状態を動脈硬化といい、脳卒中や心筋梗塞などの原因になります。

日本では、男性は30歳代から、女性は50歳代からほぼ2人に1人が脂質異常症と考えられます。日本人の脂質異常症は、潜在的な患者を含めると2000万人以上です。しかも、自分が脂質異常症であることを自覚していない人が多く、自覚している人はわずか30%にすぎません。また、高血圧や糖尿病に比べると、脂質異常症は軽視される傾向があり、高血圧や糖尿病に比べると病気の本質が知られていないことが問題です。

血液中の脂質はアポ蛋白というタンパク質と結合して、水分の多い血液に溶け込んでいます。脂質とアポ蛋白が結合した粒子をリポ蛋白といい、粒子の大きさによってカイロミクロン、超低比重リポ蛋白(VLDL)、中間比重リポ蛋白(IDL)、低比重リポ蛋白(LDL)、高比重リポ蛋白(HDL)の5種類に分けられます。

LDLは、肝臓で作られたコレステロールを末梢組織の細胞に運ぶ役目を果たします。LDLは、血管壁の細胞内にコレステロールを蓄積させ動脈硬化を引き起こすので、悪玉コレステロールとよばれます。

HDLは、末梢組織の過剰なコレステロールを引き抜き、肝臓に運ぶ役目をします。HDLは、余分なコレステロールや血管壁に蓄積したコレステロールを回収し、動脈硬化を抑える働きがあるので、善玉コレステロールとよばれます。

- LDLコレステロール(LDLに結合したコレステロール)=動脈硬化の原因となる悪玉コレステロール

- HDLコレステロール(HDLに結合したコレステロール)=動脈硬化を抑える善玉コレステロール

- non HDLコレステロール=(総コレステロール値)-(HDL-コレステロール値)

- 総コレステロール=LDLやHDLなどに含まれるコレステロールの総和

診断

診断基準(日本動脈硬化学会, 2022年)

|

LDLコレステロール |

140mg/dl以上 |

高LDLコレステロール血症 |

|

120-139mg/dl |

境界域高LDLコレステロール血症 |

|

|

HDLコレステロール |

40mg/dl未満 |

低HDLコレステロール血症 |

|

トリグリセライド(中性脂肪) |

150mg/dl以上(空腹時採血) |

高トリグリセライド血症 |

|

175mg/dl以上(随時採血) |

||

|

non-HDLコレステロール |

170mg/dl以上 |

高non-HDLコレステロール血症 |

|

150-169mg/dl |

境界域non-HDLコレステロール血症 |

上記のいずれかをみたすと、脂質異常症と診断されます。採血は、10時間以上の絶食を「空腹時」とし、それ以外は「随時」とします。

境界型の脂質異常症は動脈硬化の予備軍と考え、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病、喫煙などのリスクを考慮して、治療が必要かどうかを判断します。

- LDLコレステロール値は、総コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪の数値から推測することができます(=Friedewaldの式)。

- LDLコレステロール=(総コレステロール)-(HDLコレステロール)-(中性脂肪÷5)

- ただし、この式は中性脂肪が400mg/dl以上になると誤差が大きくなるので、その場合は、non HDLコレステロール値を目安に治療します。

non HDLコレステロール値は、総コレステロール値からHDLコレステロール値を引いたもので、LDLコレステロールから約30mg/dl高くなります。non HDLコレステロールが170以上で、脂質異常症が疑われます。

- non HDLコレステロール=(総コレステロール )− (HDLコレステロール)

- non HDLコレステロール=(LDLコレステロール)+30

- non HDLコレステロール≧170mg/dlで脂質異常症の疑いあり

脂質異常症の分類

脂質異常症は、リポ蛋白の組成によって細かく分類されています。このうち、日本人に多い脂質異常症は次の3種類です。

- LDL-コレステロール(悪玉コレステロール)が主に高い=Ⅱa型

- LDL-コレステロール(悪玉コレステロール)、中性脂肪がともに高い=Ⅱb型

- 中性脂肪が主に高い=Ⅳ型

| 分類 | リポ蛋白 | コレステロール | 中性脂肪 | 頻度 |

| Ⅰ | カイロミクロン | ↑ | ↑↑↑ | - |

| Ⅱa | LDL | ↑↑↑ | → | +++ |

| Ⅱb | LDL, VLDL | ↑↑ | ↑↑ | ++ |

| Ⅲ | IDL | ↑↑ | ↑↑ | + |

| Ⅳ | VLDL | → or ↑ | ↑↑ | ++ |

| Ⅴ | カイロミクロン,VLDL | ↑ | ↑↑ | - |

コレステロールや中性脂肪が極端に高い場合は、遺伝性の家族性高脂血症を除外する必要があります。また、糖尿病・甲状腺機能低下症・ネフローゼ症候群・閉塞性黄疸などの疾患に、脂質異常症が続発することがあります。過度の飲酒や肥満、薬剤(ステロイド剤、経口避妊薬、利尿薬、β遮断薬など)の使用でも脂質異常症になることがあります。

動脈硬化をおこす危険因子

- 喫煙

- 高血圧

- 糖尿病(予備軍を含む)

- 慢性腎臓病

- 冠動脈疾患(狭心症や心筋梗塞)の家族歴

- 多量飲酒

- 冠動脈疾患の既往

- 脳血管疾患(脳梗塞、一過性脳虚血発作)の既往

- 末梢動脈疾患

- 腹部大動脈瘤

- 脂肪肝

検査

- 超音波検査:首の動脈(頸動脈)や足の動脈の断面を超音波で観察し、動脈硬化の程度を判断する

- CT・MRI:血管の石灰化や狭窄を画像診断する

- ABI・PWV:手足の血圧の差や動脈の波動から動脈硬化を判定する

治療

脂質異常症の治療は、動脈硬化によって血管がつまる病気(脳梗塞や心筋梗塞など)を予防するために行います。個々のリスクを評価して分類し、目標の数値になるように治療を開始します。

治療の基本は、食事療法、運動療法によるライフスタイルの改善です。ライフスタイルの改善だけ不十分な場合は薬物治療が考慮されます。

性別、血圧、糖尿病、コレステロール値、喫煙の有無などから低・中・高リスクに区分します。このリスク区分から、治療の目標値を決めます。

* 狭心症、家族性コレステロール血症、糖尿病、アテローム性脳梗塞があるときは、より厳密に管理

** 10時間以上の絶食を「空腹時」、それ以外を「随時」

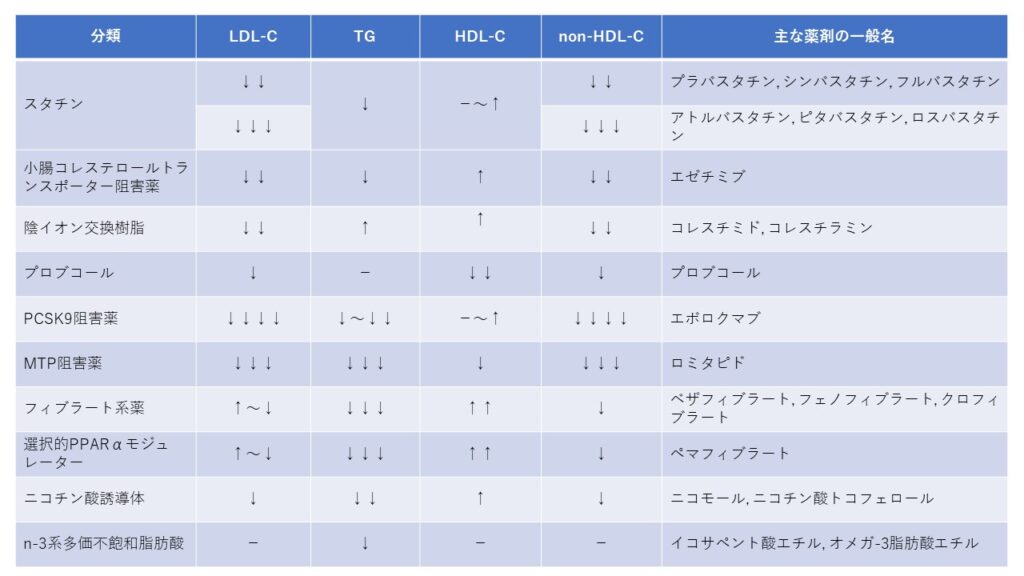

薬物治療

治療薬として、もっとも使われているのは、スタチンと総称されるHMG-CoA還元酵素阻害薬です。そのほかにも、陰イオン交換樹脂、小腸コレステロール吸収阻害薬、フィブラート系薬、ニコチン酸誘導体、プロブコール、n-3系多価不飽和脂肪酸製剤、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、選択的PPARαモジュレーターがあり、病気の状態に応じて使い分けられます。

まずは生活習慣の改善から

- 禁煙は必須

- 体重の測定を習慣化し、標準体重を維持する

- 食事の管理

- 肉の脂身、乳製品、卵黄の摂取を抑え、魚類、大豆製品の摂取を増やす

- 野菜、果物、未精製穀類、海藻の摂取を増やす

- 減塩、食塩摂取量は6g未満/日を目標

- アルコールの過剰摂取を控える

- およそ日本酒1合, ビール中瓶1本, 焼酎半合, ウイスキーダブル1杯, ワイン2杯まで

- 有酸素運動を毎日30分以上行う

<参考>

日本動脈硬化学会「動脈硬化性疾患予防ガイドライン 2022年版」

コメントを残す