料金の計算方法は外来と入院で大きく違いますから、まず外来で診察をうけたときの料金から説明します。

外来の料金は、医者の診察料に検査や治療、くすりの代金を加えたものと考えてください。

これから順番にお話ししていきましょう。「料金は基本料金とオプションの合計」という公式はいつも頭のなかにおいて下さい。これが診療報酬をわかりやすく理解するための、基本になる考え方です。

外来の料金=診察料(1)+検査・治療(2)+くすり(3)

診察料は、医者が患者を診察したことに対する料金です。診察の料金も、基本料金とオプションの部分に分けられます。診察料の基本料金を基本診療料(きほんしんりょうりょう)といい、オプションに相当するものが指導管理料(しどうかんりりょう)です。

基本診療料はレストランやバーのチャージ料に近いものです。とにかく、医者の診察を受けたことに対する料金で、診察の内容に関わらずに必要になります。

病院や診療所で初めて診察をうけたときの診察料を、初診料(しょしんりょう)といいます。同じ病気で2回目以降に診察をうけたときの診察料を、再診料(さいしんりょう)といいます。

YouTubeの医知場ちゃんねるで解説しています

マイナンバーカードが保険証として使えます

病院や薬局で保険証の提示を求められますが、これは患者さんが保険に加入しているか、持参した保険証が有効かどうかなどを確認するためです。これまでは、医療機関の窓口で担当者が手入力で確認を行ってきました。マイナンバーカードを保険証として利用することで、オンラインでの確認が可能になり、カードを端末機にかざすだけで保険の状況を確認することができます。これを「オンライン資格確認」といいます。

2022年4月から、オンライン資格確認を導入した医療機関には、「電子的保健医療情報化活用加算」という料金が診察料金に加算されていました。しかし、10月には「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に早くも改定が行われています。

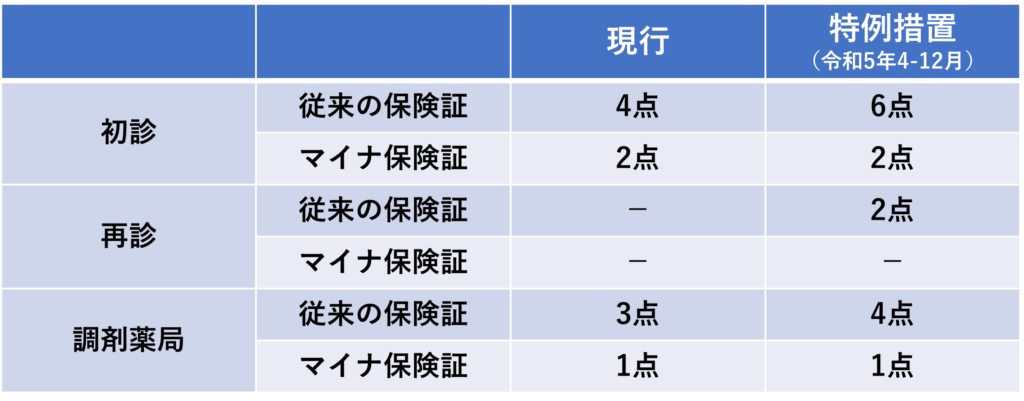

ちなみに、電子的保健医療情報化活用加算では、初診料に7点、再診料に4点、調剤薬局での調剤管理料に3点(いずれも月1回)の料金が加算されていました。この加算が「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」に変更されました。さらに、令和5年(2023年)4月1日から、マイナ保険証(マイナンバーを保険証として使用)の導入をすすめるために9か月間の特例措置が行われます。また、2023年4月から、オンライン資格確認は原則的にすべての医療機関での対応が義務化されます。

- 医療情報・システム基盤整備体制充実加算

診察料=基本診療料(基本料)+指導管理料(オプション)

基本診療料=初診料(1回目の診察)または再診料(2回目以降の診察)

初診料と再診料について、もう少しくわしくみていきましょう。

病院と診療所の初診料は、同額の288点です。

1点=10円ですから、実際の料金はこれを10倍して2880円です。内科でも、外科でも、整形外科でも、眼科でも、耳鼻科でも、泌尿器科でも、皮膚科でも、とにかくどんな病気でも、診療所や病院で最初に診察を受けたときの料金は288点です。営業時間外や休日、夜中に診察を受けたとき、また乳幼児が診察をうけたときなどは、加算という割増料金が上乗せされます。

| 初診料 | 点数 |

| 診療所・病院 | 288 |

初診料の加算

【時間内】

乳幼児加算(6歳未満)+75点

夜間・早朝等加算(診療所のみ) +50点

【時間外】

時間外加算、6歳以上 +85点;6歳未満 +200点

休日加算、6歳以上 +250点;6歳未満 +365点

深夜加算、6歳以上 +480点;6歳未満 +695点

同じ病気で2回目以降に診察をうけたときの料金が再診料です。診療所と中小病院の再診料は73点、200床以上の大病院は74点です。

*正確には、200床以上の大病院の再診料は「外来診療料」といいますが、ここではわかりやすく再診料でまとめました。外来診療料は、一部の尿検査、血液検査、創処置などの料金が含まれた料金になります。すごく安い料金ですが、これは大病院の外来に患者が集中すると専門的な治療に支障をきたすため、外来はかかりつけ医、入院や救急は大きな病院に機能分担をするという国の方針が反映されています。

| 再診料 | 点数 |

| 診療所 | 73 |

| 病院200床未満 | 73 |

| 病院200床以上 | 74 |

再診料の加算

【時間内】

乳幼児加算(6歳未満)+38点

夜間・早朝等加算(診療所のみ) +50点

【時間外】

時間外加算、6歳以上 +65点;6歳未満 +135点

休日加算、6歳以上 +190点;6歳未満 +260点

深夜加算、6歳以上 +420点;6歳未満 +590点

病院で診察を受ける人には、1日で、いくつもの科を回る人がいます。たとえば、眼科で白内障、内科で糖尿病、整形外科で腰痛といった具合です。同じ病院で、一度に複数の科を受診したときは、再診料に37点が加算されます。

同一日の2科目目の再診料=37点

再診料には、外来管理加算(がいらいかんりかさん)という追加料金52点が上乗せされます。再診料と外来管理加算をあわせた料金が、実質的な再診料金となります。

外来管理加算は、患者さんから病状を聞き取り、診察をして、病状の確認や説明をおこなったときの加算料金で、とくに体調に変化のない患者さんを診察したときの料金です。とくに指導の必要な患者さんには、さらに料金がかかることがあります。

実質の再診料=再診料+外来管理加算

ただし、この公式があてはまるのは診療所と200床未満の中小病院の場合です。200床以上の大病院では、外来管理加算は加算されません。

200床以上の大病院では、再診料は74点のみで、加算料金がありませんので実質の再診料は中小病院よりかなり安くなります。

| 再診料の加算 | 外来管理加算 |

| 診療所 | 52 |

| 病院200床未満 | 52 |

| 病院200床以上 | 0 |

ここまでは、診察料金の基本料金の部分についてのお話でした。

ここから、診察料金のオプション部分である指導管理料(しどうかんりりょう)の解説をしていきます。くりかえしますけど、診察料=基本診療料(基本料)+指導管理料(オプション)でしたね。

初診料や再診料は、病気の種類には関係ない一律の基本料金です。指導管理料は病気ごとの診察料金で、それぞれの病気の状態に応じて細かく分かれています。指導管理料は病気ごとの医者の技術料ともいえます。

病気によって診察や治療の内容が違いますから、指導管理料もたくさんの種類がありますので、代表的なものをいくつか説明していきます。

特定疾患療養管理料(とくていしっかんりょうようかんりりょう):特定疾患に指定されている病気で通院している患者さんに、医者がくすりの飲み方や、運動、食事などの指導を行ったときの料金です。

診療所は225点、100床未満の小規模病院は147点、100床以上200床未満の中規模病院は87点となっています。200床以上の大病院ではこの料金はかかりません。また、月に2回を限度に計算されますので、月に2回以上通院して医者の指導を受けても、2回分までの料金になります。

特定疾患は、次のような内科の病気が対象になります。(結核、がん、甲状腺機能異常、糖尿病、高脂血症、高血圧、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心不全、脳梗塞、慢性気管支炎、喘息、胃・十二指腸潰瘍、慢性肝炎、慢性膵炎など)

一般的な内科の病気である特定疾患で通院している患者さんの、再診料と指導管理料についてまとめてみます。話を簡単にするために、月に1回ずつ通院しているとしましょう。

| 再診料 | 外来管理加算 | 指導管理料 | 合計 | |

| 診療所 | 73 | 52 | 225 | 350 |

| 100床未満 | 73 | 52 | 147 | 272 |

| 100 -199床 | 73 | 52 | 87 | 212 |

| 200床以上 | 74 | 0 | 0 | 74 |

いかがでしょう。おなじ患者さんを診察しても、大病院では740円で、診療所では3500円です。

これは診療所の料金が高く設定されているというよりは、大病院の料金が驚くほど低く設定されているのです。これでは、大病院が患者さんをたくさん外来で診察しても収入にならないどころか、赤字になってしまいます。

患者が紹介状を持たずに200床以上の病院を受診したときは、初診時7000円、再診時3000円の徴収が義務づけられています。

大病院の外来に極端に不利な料金を設定し、紹介状を持たずに受診する患者に割増料金を払わせることで、大病院の外来患者数を抑える方針です。

こうして、外来の患者さんを大病院から診療所へ振り分け、大きい病院は入院している患者さんの治療に専念し、外来で治療が可能な比較的軽い病気は診療所が受け持つという、医療機関の機能分担という方針が強く打ち出されています。

これは1つの例ですが、厚生労働省は診療報酬を操作することで、日本の医療の舵取りをしています。診療報酬が減る医療はするな、診療報酬が増えている方向に進みなさいということです。それが正しい方向なのかを国民全体で監視する必要があるのですが、診療報酬が不透明なことが議論を妨げていると感じています。

話がながくなりました。もうすこし、指導管理料の話を続けましょう。

ニコチン依存症管理料:初回 230点、2-4回 184点(オンライン155点)、5回目 180点ニコチン依存症の患者に、禁煙指導をおこなったときの料金です。

生活習慣病管理料(月1回):脂質異常症(高脂血症)570点、高血圧 620点、糖尿病 720点

脂質異常症(高脂血症)、高血圧、糖尿病の患者さんに対して、長期的な計画をたて、それに基づいて運動や食事療法を指導したときの料金です。一部の検査や診断の料金はこの料金の中に含まれます。とくに糖尿病の患者さんでは、眼の合併症を起こしやすいため眼科の診察を定期的に受けるように指導すること、また、歯周病との関連が深いので歯科の診察を受けていることを確認することが必要です。

悪性腫瘍特異物質治療管理料(月1回):1項目 360点、2項目以上 400点

悪性腫瘍の患者に、腫瘍マーカーの検査を行い、治療や指導をしたとき

難病外来指導料(月1回):270点

治療が難しく、重症になる病気(ベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症など)が”難病”として指定されています。難病外来指導料は、こうした難病患者さんの生活指導を外来で行ったときの料金です。

外来栄養食事指導料(月に1回):初回 260点(オンライン235点)、2回目以降 200点(オンライン180点)

管理栄養士が医師の指示に基づき具体的な献立等の指導を行ったとき

慢性疼痛疾患管理料(月1回):130点

膝や腰などの痛みがある患者に、マッサージや器具による治療を行ったときの料金です。

糖尿病合併症管理料(月1回):170点

糖尿病による足の合併症のリスクが高い患者に、医師または看護師が30分以上かけて指導するときの料金。

糖尿病透析予防指導管理料(月1回):350点(オンライン180点)

糖尿病の合併症による腎障害が進行している患者に、透析予防のため、医師、看護師、管理栄養士などが共同して指導したとき

診療情報提供料:250点

医療機関(診療所や病院)が、患者のデータや治療状況などを文書にして、別の医療機関に紹介したときの紹介料です。セカンドオピニオンのために患者情報を詳細に記載した文書を作成する場合は、500点です。

がん治療連携指導料:300点

がん治療の拠点となる病院と連携している医療機関が、治療計画にそった治療を行い、その情報を紹介元の拠点病院に報告した場合。

このほかにも、診察の内容に応じて、多くの指導管理料が設定されています。たとえば、認知症や生活習慣病のある患者さんをかかりつけ医として総合的に管理する料金(地域包括診療料)などがあります。

医者の診察に対する料金は、基本料金である初診料や再診料と、指導管理料を合計したもので、この料金が医者の診たてに対する技術料になるのです。

在宅医療

自宅や介護施設などで暮らす患者さんを訪問して診察や治療を行うことを、在宅医療といいます。できるだけ自宅で最期まで過ごしたいというニーズは確実に増えています。

国としても、在宅医療をすすめることで入院費を減らして、医療費を削減したいという思惑があり、比較的、手厚い料金が設定されているので、在宅医療に関わる診療所が増えています。

24時間、在宅医療に対応することを届け出ている診療所を、在宅療養支援診療所といいます。在宅療養支援診療所は、一般の診療所より高い料金が設定されています。24時間対応の報酬ということです。

よく勘違いされるのですが、往診と訪問診療は違います。患者さんからの連絡で予定外に診察に行くことを往診といい、前もって予定を立て、計画的に診察に行くことを訪問診療といいます。

(参考)往診料:720点(緊急 1045点、夜間・休日 1370点、深夜 2020点)

1ヶ月の訪問診療の料金=

在宅患者訪問診療料×訪問日数+在宅時医学総合管理料(または施設入居時等医学総合管理料)

訪問診療料は1日あたりの料金ですから、訪問した日数分をかけた料金になり、管理料は月に1回の料金になります。訪問診療を行う診療所や病院の体制によって、料金は変わります。

訪問診療料

在宅患者訪問診療料1(1日につき)

| 同一建物居住者以外 | 888点 |

| 同一建物居住者 | 213点 |

老人ホームや介護付きマンションなどに住む複数の患者(同一建物居住者)を、同じ日に訪問した場合は、料金が安くなります。

月に1回以上の定期的な訪問診療を行う場合、薬の料金などが込みになった1か月あたりの料金を、総合管理料といいます。自宅の患者は在宅時医学総合管理料、老人ホームなどの施設の入居者は施設入居時等医学総合管理料になります。表は、月に1回訪問診療を行い、院外処方せんを発行する場合の料金です。在宅療養支援診療所(在支診)とそれ以外の診療所では、料金が変わります。常勤医の数を増やすなどして機能強化した在支診では、さらに高い料金が設定されます。

在宅療養支援診療所(在支診)とは、かかりつけの医師や看護師と24時間連絡がつき、往診が可能な体制をとっている診療所です。

管理料

在宅時医学総合管理料(月1回、処方せんを交付する場合)

| 訪問頻度 | 単一建物の診療患者数 | 在宅療養支援診療所 | その他 |

| 月に2回以上 | 1人 | 3700点 | 2750点 |

| 2−9人 | 2000点 | 1475点 | |

| 10人以上 | 1000点 | 750点 | |

| 月1回 | 1人 | 2300点 | 1760点 |

| 2−9人 | 1280点 | 995点 | |

| 10人以上 | 680点 | 560点 |

施設入居時等医学総合管理料(月1回、処方せんを交付する場合)

| 訪問頻度 | 単一建物の診療患者数 | 在宅療養支援診療所 | その他 |

| 月に2回以上 | 1人 | 2600点 | 1950点 |

| 2−9人 | 1400点 | 1025点 | |

| 10人以上 | 1000点 | 750点 | |

| 月1回 | 1人 | 1640点 | 1280点 |

| 2−9人 | 920点 | 725点 | |

| 10人以上 | 680点 | 560点 |

患者さんの在宅医療をすすめていくためには、訪問看護、訪問リハビリ、訪問薬剤師などの多職種による管理が必要となるため、その料金もそれぞれに必要になります。

今回の診療報酬改定で、情報通信機器を用いた、いわゆるオンライン診療が大幅に認められました。オンラインによる初診、再診が、対面診療と遜色ない点数になり、オンラインでの患者さんへの指導や管理も認められるようになりました。さらに、在宅診療でも、オンライン診療との組み合わせが認められました。

オンライン診療(情報通信機器を用いた場合)

- 初診料:251点(対面診療の87%)

- 再診料:73点(対面診療と同じ点数)

オンライン診療の評価対象となる医学管理料(対面診療の約87%)

- 特定疾患療養管理料 196〜76点

- 小児科療養指導料 235点

- てんかん指導料 218点

- 難病外来指導管理料 235点

- 糖尿病透析予防指導管理料 305〜152点

- 在宅自己注射指導管理料 1070〜566点

- ウイルス疾患指導料 287〜209点

- 皮膚科特定疾患指導管理料 218〜87点

- 小児悪性腫瘍患者指導管理料 479点

- がん性疼痛緩和指導管理料 174点

- がん患者指導管理料 435〜174点

- 外来緩和ケア管理料 252〜131点

- 移植後患者指導管理料 261点

- 腎代替療法指導管理料 435点

- 乳幼児育児栄養指導料 113点

- 療養・就労両立支援指導料 696〜348点

- がん治療連携計画策定料2 261点

- 外来がん患者在宅連携指導料 435点

- 肝炎インターフェロン治療計画料 609点

- 薬剤総合評価調整管理料 218点

- 特定疾患療養管理料

| 診療所 | 225点(196点) | |

| 病院 | 100床未満 | 147点(128点) |

| 100床以上200床未満 | 87点(76点) |

在宅医療+オンライン診療

- 月2回以上の診療(訪問による対面とオンライン)のうち、1回はオンライン診療を行った場合、単一建物診療患者の数に応じて

- 在宅時医学総合管理料:880〜3029点

- 施設入居時等医学総合管理料:880〜2249点

- 月1回の診療のうち、2ヶ月に1回に限ってオンライン診療を行った場合

- 在宅時医学総合管理料:440〜1515点

- 施設入居時等医学総合管理料:440〜1125点

皮膚科にてあせもの診察を受けました。治りかけたあせもなのに、一番強いステロイド軟膏を出そうとするので、処方箋拒否しました。窓口にて、診察料は頂きますとのことで、初再診料294点だけ請求されました。これは妥当なのでしょうか。

今夜がさん、コメントありがとうございます。

初診料は診察に対する基本料金ですので、診察を受けて診断を受ければ請求することに問題はないのですが、

診療に不満を持たれている方に料金を請求するかどうかは、その先生の判断になると思います。

患者さんが拒否されるのなら、弱い薬に変えてもよかったのにと思いますが。

整形外科に通院してます。

初診は色々診察、検査などで高くかかるのはわかります。

ちなみに医学管理料10点。

2,3回目は電気治療のみ。

4回目は電気治療と投薬(薬が切れたので再処方)で医学管理料が10点。

月が変わって5回目も電気治療と投薬で行ったら医学管理料が235点でびっくりしました!

一切、医師とやり取りしてないですし、前回と同様の内容なのに、

この点数はなんですか?

コメントありがとうございます。

リハビリテーションのみで235点に相当する医学管理料は見当たりません。

整形外科以外にも内科疾患の病名があるのでしょうか。医学管理料の項目はたくさんありますので、具体的に何に関する指導管理料なのかがわかると助かります。

いずれにしても、医師の診察なしで医学管理料は請求できないのが原則ですから、医療機関に問い合わせてみてください。

医学管理料の詳細がわかりましたら、教えていただきたいです。

急性扁桃炎となり小さいクリニックAに行き、急性扁桃炎と判断され、その後別のB病院から大学病院に行き入院し、また再発し仕方なく近場のクリニックAに点滴をしに行きました。

その際、初診・再診131点 医学管理料225点 投薬93点 注射268点となりましたが、木のヘラで喉を見ただけで、こちらから点滴したいと言い、5分ほどで診察は終わりました。特に今後について指導がなかった為、医学管理料が引っかかっています。

正当なものなのでしょうか?

コメントありがとうございます。

再診料と外来管理加算、特定疾患療養管理料に、点滴などの薬剤料が計算されていますが、

おっしゃるとおり、医学管理料は定期的な受診が必要な患者さんに管理を行ったときの料金ですから、

急性扁桃炎という病名では、医学管理料はとれないはずですが。

ご不明なところは、クリニックにお聞きになってください。

先日、初診で形成外科にかかりました。

平日の日中で初・再診料294点、検査842点でした。

検査とは触診のみです。

診察結果に納得がいかなかったため、土曜に別の形成外科にかかったところ、こちらも初診で初・再診料344点のみでした。

1軒目の検査費用があまりにも高く納得いかないのですが、これは妥当でしょうか。

ご質問ありがとうございます。

一般的な診察は、触診を含めて検査にはあたらず、初診料のなかに入っていますので、

検査料の明細を請求されたらよいと思います。

採血やレントゲンもなく、842点というのは、確かに高いですね。

個人病院に午前中に初診で受診、咽頭痛と咳で処方あり会計を済ませ薬を処方された。その際うがい薬が欲しい事に気付き午前診療が終了の為、午後のオープン時間に電話すると再診となるとのこと。1日の内で同じ病名で追加の薬処方に対して再診扱いでは二重の診療報酬取りと思われるがいかがな物でしょうか?

HAさん、コメントありがとうございます。

同日の受診で、同じ病気に再診を請求することはできないと思います。

うがい薬なら、ドラッグストアで購入された方が早いかもしれません。

外来に家族だけが来院したときの医療費について教えてください。

患者本人が外来予約時に来られず家族のみ診察室でいつもの担当医と話をした場合、その日の外来の支払いは発生しますでしょうか?例えば患者の様子をこちらが先生に話したりした場合や、簡単な質問をした場合です。

MMさん、お返事が遅くなりました。

患者さん本人が受診しないと、薬の処方はできないのが原則ですが、患者さんの体調によってはご家族の方が代理で受診されることがあります。

このとき、ご家族から患者さんの状態を聞いて処方を行ったときは、診察料金の支払いが必要になると思います。

外来でご家族がただ話をして帰っただけなら、そもそも、受診したことにはならないので支払いはないと思います。

医知場様

お返事いただきありがとうございました。

先日、医療関係者からどんな時でも会計は発生すると伺い、家族と先生の話した内容によるのではないかと疑問に思い、質問させていただきました。具体的に言うならば算定する内容がなく、カルテに記載しなければ会計がない場合もありえると理解していてよろしいでしょうか。ご回答ありがとうございました。

MMさん、コメントありがとうございます。

医療機関の考えもありますので一律には言えないのですが、基本的にカルテに記載がなければ診察したことにはなりません。

正直、ご家族の受診を診察と考えるのかと言いだすと難しいところです。

町医者の眼科初診料が292点でした。

投薬も73点

288点と68点ではないのは、なぜでしょうか。

きっちんさん、コメントありがとうございます。

新型コロナ等の一定の感染対策をしている医療機関は、初診料に4点(正確には連携強化加算3点、サーベイランス強化加算1点)を加算できるので、その4点だと思います。

投薬については、後発医薬品を積極的に処方している診療所に加算される外来後発医薬品使用体制加算5点ではないかと思います。

そこまで明細書に書いてあるがどうかわかりませんが、確認してみてください。

医療機関側は正確に請求しているはずですが、しかし、明朗会計とは程遠い世界ですね。

お返事ありがとうございます!

詳しく説明していただきありがとうございます。

なるほど、そうなのですね。

ちなみに、マイナカード対応の医院だと加算されると言うのもきいたのですが、そのようなこともあるのでしょうか?

そして、投薬に関しても、確かに薬局で後発を勧められました。

それはこちらがどれを選択するかは関係なく、投薬点数を上乗せできるということですよね。

今まであまりよく確認していなかったけれど、

色々あるんですね…

きっちんさん、コメントありがとうございます。

初診料の4点加算は、マイナンバーカード対応による加算かもしれません。どちらも4点です。

調剤薬局は3点の加算のはずで計算があわないですが、薬局の詳しいところまではわかりません。

この4月から、すべての医療機関で原則的にマイナンバーカードに対応するようになります。正直、このシステム料金の負担が医療機関側には重荷になります。

導入時に補助金がでるのですが、こういったものは更新やメインテナンスの料金が高く、患者さんの負担はどこに消えているのでしょうか。

教えていただきありがとうございます。

とても勉強になりました。

マイナンバーカード関係でも加算されるんですね‥

知らない間に色々と加算されていて、ビックリしてしまいました。

もう少し意識を向けて自分も勉強したいとおまいます。

YouTubeの「医知場ちゃんねる」でも解説していますので、一度、ごらんください。

1点=10円ですから、実際の料金はこれを10倍して2880円です。内科でも、外科でも、整形外科でも、眼科でも、耳鼻科でも、泌尿器科でも、皮膚科でも、とにかくどんな病気でも、診療所や病院で最初に診察を受けたときの料金は288点です。営業時間外や休日、夜中に診察を受けたとき、また乳幼児や妊婦が診察をうけたときは、加算という割増料金が上乗せされます。

とありますが、妊婦の加算は何点なのでしょうか。

BLASTさん、コメントありがとうございます。

2018年4月に導入された「妊婦加算」は、2020年4月以降、廃止されています。

古い記事のまま、改訂されていませんでした。申し訳ございませんでした。記事の該当部分は削除いたしました。

他にも何かご不明な点がございましたら、ご指摘のほど、よろしくお願いいたします。

4週間(28日)に一度血圧の薬を貰いに行ってます。毎回同じ薬なのでたまに先生と顔を合わせるぐらいなのですが、毎回医学管理等225点と投薬141点を取られます。投薬料とは処方箋代ですか?

薬は別の薬局で頂いてます。毎回看護師さんが血圧測るだけで医学管理等料金は取られるものなのでしょうか。

H.Y.さん、すばらしいコメントです。ありがとうございます。

投薬料は、処方せん料+特定疾患処方管理加算2+一般名処方加算1の合計だと思います。これは薬を処方した診療所の技術料で、薬の値段は入っていません。

1.処方せん料は、処方せんの発行料金で68点、

2.特定疾患処方管理加算は糖尿病、高血圧性心疾患、脳血管疾患、喘息などの慢性疾患の方に28日以上の処方をしたときの加算料金で66点、

3.さらに薬を商品名でなく一般名で記載してジェネリックに変更したことで加算される一般名処方加算が7点、これをあわせて141点になります。

医学管理の225点は、特定疾患療養管理料といわれるもので、慢性疾患の患者さんを診察し、薬の効果があることの確認や、栄養、生活習慣などの指導をする料金です。

たとえば、「体重が増えているので、歩行を中心とした運動を継続的に行ってください。薬の飲み忘れがないように気をつけてください。」などの具体的な指導内容をカルテに記載する必要があります。

医師の診察を受けずに、看護師が血圧を測るだけでは算定できません。

H.Y.さんのコメントは非常によい質問ですので、よろしければ、Q&Aコーナーに転載させてください。

あわせて、診療報酬の記事ももう少しわかりやすく書き直します。

はじめまして

国際大学病院で診察をしてもらいお会計が220円でした、

クリニックで診察をしてもらった所、2000円超えでした

両方とも2回目以降です。

保険証も提示しています(3割)

国際大学病院は色々な箇所見て頂いてます。

クリニックは話をして終わります。大体5分です。

どうしてこうも違いがあるのでしょうか?

アトラスさん、すばらしい質問です。ありがとうございます。

「よくわかる診療報酬2022-外来の料金」の該当箇所を青色にしています。(一般的な内科の病気である特定疾患で、、、以下のところです)

大学病院のような大病院では、再診の料金は74点、1点=10円で3割負担ですから、220円を支払われたのでしょう。

クリニックの再診料は、加算金や指導管理料という上乗せがついて350点、おそらく、尿か血液の検査などをされたのではないでしょうか。

これはクリニックが高いというより、大学病院の料金を極端に低くして(赤字になるほど)、大きな病院は外来患者を診察しないように国が指導しているのです。

大病院は高度な検査や治療に集中し、外来治療はかかりつけの開業医にまかせるという、医療の効率化の結果がこうした極端な料金をつくりだしています。

現在、医知場ではYouTubeチャンネルを準備中ですので、ぜひ、動画でもう少しくわしく解説したいと思います。

先日、家族5人中4人が病院でコロナで陽性判定されました。今日、残り1人が発熱、自宅で抗原検査をしたら陽性で、薬を処方してもらうべく病院へ行きました。

最初に4人がかかった耳鼻咽喉科は午後休診で、別の耳鼻咽喉科にかかりました。

状況を話しましたが、PCRをさせてもらっても良いでしょうか?と、聞かれました。

状況から、省略されるとネットで聞いてたので疑問でしたが、断れず検査。

最初の病院同様、クルマ待機の診察・検査でした。

ところが、病院代が倍以上違いました。

ちなみに、最初の病院は抗原検査、今日はPCR検査で、そこは違いましたが、コロナの検査は無料と言われたので違いは無いと思います。

そんなに違うモノでしょうか?

ちなみに、最初の病院は、初診料288点、投薬75点、検査(採取代)25点で388点、1160円

今日の病院は、再診料176点、医学管理費550点、投薬73点で799点、2400円

しかも、PCRなので即日結果が分からない為、後日結果を伝えて、改めて処方

そうなれば、また処方箋代が発生するはず。

なんだか、納得がいかず。

最初の病院が開く日まで待てば良かったと後悔しています

机上の空論さん、コメントありがとうございます。

濃厚接触者が抗原陽性になったのですから、一般的には追加の検査を行う必要はありません。

高齢であったり、基礎疾患があり重症化しやすい方でなければ、基本的には投薬される薬も解熱鎮痛剤です。

おそらく次の病院(診療所)は、診療・検査医療機関という指定を受けている医療機関でしょう。

この指定を受けた医療機関は、相当数のコロナ患者(疑いも含め)を診療することを公表することで、医学管理料の上乗せをすることが認められています。

しかし、その日に結果がわからないのであれば、あまり意味のある検査とも思えませんね。

検査料は本人負担はありませんが、保険から医療機関に給付されますので、かなり高額な診療が行われたことになります。確かに料金に納得がいかないのは、理解できます。

市販の抗原検査で陽性であれば、市販の解熱鎮痛剤で対応し、症状が悪化する兆候があれば、速やかに診療・検査医療機関を受診するという方法でよいのではないかと思っています。

お返事ありがとうございます。

教えて頂き、納得・確信が持て安堵しました。

おっしゃられる通り、次にかかった病院は診療・検査医療機関指定の病院でした。それが、医学管理等550点だったんですね。

検査代は請求されませんでしたが850点となっていました。やはり、検査も不要で間違いなかったのですね。県のホームページに『新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえて、当分の間、重症化リスクが低く、感染症の症状がある方は、受診時の検査を行うことなく医師が診断を行えることとしております』となっており、省略されると思っていた検査を求められてびっくり。医師の言う事なので、断れず…。今となっては、断れなかった悔しさが込み上がります。

この病院の本質を見抜けた学習代と思い、今回は諦めます。またコロナへの対応も、そのような感じで良かったんですね。勉強になりました。でも、2度目はかからないよう気をつけたいと思います。ありがとうございました。

机上の空論さん、コメントありがとうございます。

一般的には、前回の回答でいいのですが、職場や学校等ではPCR検査の結果を要求するところもあるようですから、状況に応じて対応してください。

お互い、コロナにかからないように、体調管理と感染予防に気をつけましょうね。

眼圧が高い→緑内障のリスクとの事で

経過監察、投薬無しの状態で

数ヶ月おきに眼科医に通っています。

(医師からは2-3カ月との指示)

先日、約三か月半の間をおいて受診したところ

二か月以上空いたとの事で初診料–288点の請求でした。経過観察で数ヶ月おきと言われながら、二か月縛り、納得がいかない部分が有りますが、如何なものでしょうか?

コメントありがとうございます。

一般的には、同一疾患で通院している場合は、初診料は算定しません。

まあ、ルール的にはとれなくはないでしょうが、そんな優しくない医院、いまどき、やっていけるんですかね。

12月に入ってから、ある児童精神科を2回受診したのですが先生の方針と合わず、他のクリニックを受診しようと思っているのですが、1か月以内に同じ診療科を複数受診してもよいのでしょうか?

FFさん、コメントありがとうございます。

同一医療機関でも、別の医療機関でも、同じ診療科を複数受診して全く問題ありません。

ただし、他のクリニックを受診するときは、初診料が必要になります。

骨折の為整形外科へ通っており、別日予約で診察なし、骨密度検査だけでしたが再診料77入ってました。問合せたら診察なしでも再診料はかかりますと言われました。医者との会話も一切なし。5分の検査のみでしたが再診料ってかかるものでしょうか? (いろいろ検索しましたが再診料請求は出来ないと書いているのでどちらが本当?)

コメントありがとうございます。

本来、診察なしの検査だけということをしてはいけません。これは無診察診療になりますので、必ず、医師が診察をする必要があります。

クリニックにはいまだにこうした診療がまかり通っていますが、再診料をとる、とらないという以前に、医師がせめて体調をうかがってから検査をするべきです。

今日行くのですが、再診で大きな病院で、血液検査を初めてする場合、だいたいいくらぐらいなんでしょうか?

ご質問ありがとうございます。

今日、受診されるとのことですので、大雑把ですが、血液検査だけでしたら、内容にもよりますが数千円というところでしょう。

診察や検査の内容によって料金は変わりますので、詳しくは、受診される病院の事務にお尋ねください。

大学病院に掛かって居ます

特定疾患で3つの科で診療を

受けています

麻酔科では初.再診料 74

皮膚科では37

呼吸器科では初.再診料なしで

指導管理料を取られていて

何でだろう?

1ヵ所の病院で再診料を

2回取られるのはなぜなんだろう?

と感じて、検索してこのページを見付けました。

200床以上の病院で

なぜ初.再診料74点と37点

取られてるのでしょう?

と質問してみたくなりました。

ご質問ありがとうございます。

200床以上の病院に再診する場合は、外来診療料という名目で74点の再診料となります。

また、同じ日にいくつかの診療科を受診した場合は、2つ目の診療科に限り、再診料37点が必要になります。

あなたの場合は、麻酔科で1つ目の診療科として再診料(外来診療料)74点、2つ目の診療科として皮膚科で再診料37点、呼吸器科は3つ目の診療科になりますので再診料なしとなります。