WHOは、2024年8月14日、コンゴ民主共和国およびアフリカの多くの国でmpoxが急増しているため、エムポックスの感染拡大による緊急事態宣言を行いました

2022年7月、mpoxの世界的な流行に緊急事態宣言が行われましたが、感染者数の減少により、2023年5月に緊急事態宣言は終了していました。この流行をおこしたエムポックスウイルスは、「クレードⅡb」が主体でした。昨年(2023年)、コンゴ民主共和国で新たなウイルス株「クレードⅠb」が出現し、性的接触や家庭内感染で広がっているとみられ、近隣諸国でも検出されたことが特に懸念されており、緊急事態宣言の主な理由の一つとなっています。

日本国内では、クレードⅠは検出されていませんが、クレードⅠはⅡよりも重症化するリスクが高いといわれています。

エムポックス(サル痘)は、エムポックスウイルスによる発熱と発疹をおこす感染症です。アフリカ地域に限られていた感染症でしたが、2022年に欧米で多くの感染者が報告されました。2022年8月をピークに世界全体での報告数は減少しましたが、以後も世界各地で感染が報告されています。

WHOは「サル痘」の病名を、特定の動物への誤解や偏見につながるという理由で「mpox(エムポックス)」に変更しています。

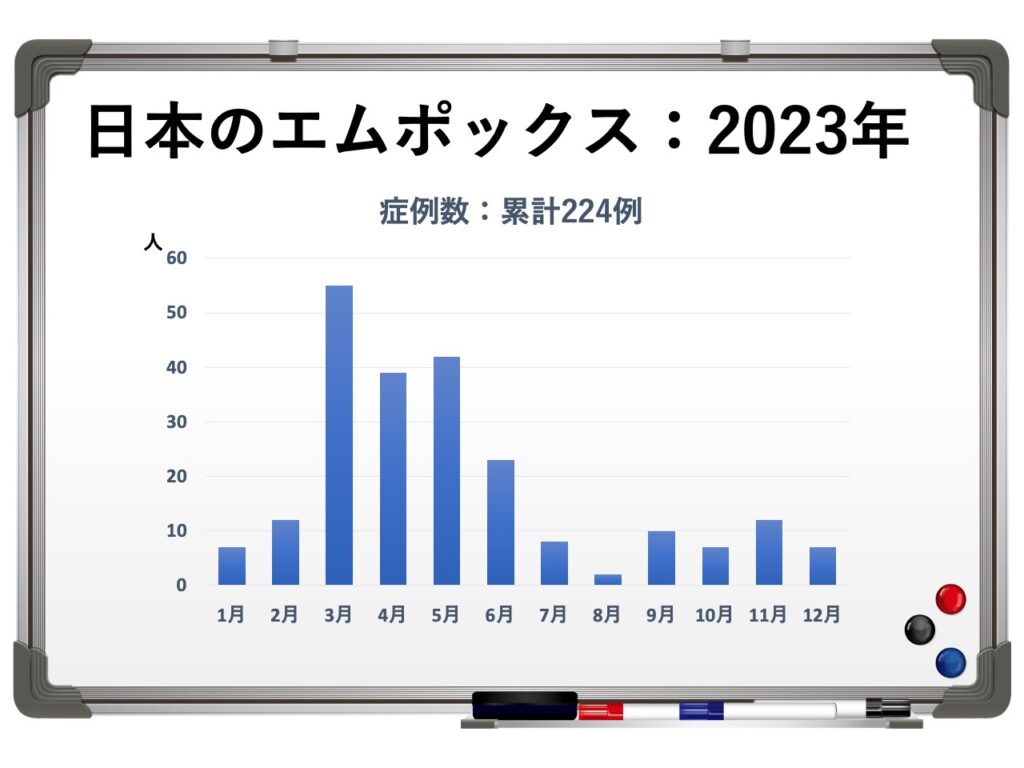

日本では2023年1月から増加していましたが、7月以降は減少傾向です。しかし、発生が散発的に続き、累計で250例を超えています。2023年12月13日、国内初の死亡例が報告されました。

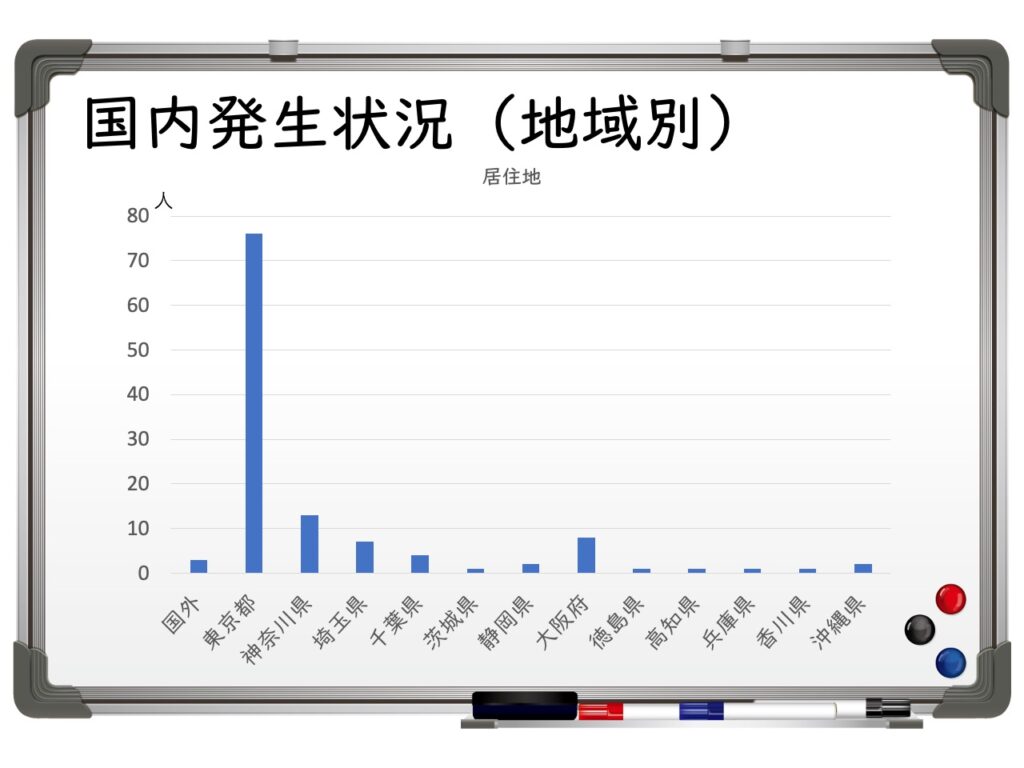

日本での発生状況:累積252例(2025年3月14日更新)

- 公表された報告日で集計

- 2022年:8例

- 2023年1月:7例

- 2023年2月:12例

- 2023年3月:55例

- 2023年4月:39例

- 2023年5月:42例

- 2023年6月:23例

- 2023年7月:8例

- 2023年8月:2例

- 2023年9月:10例

- 2023年10月:7例

- 2023年11月:12例

- 2023年12月:7例

- 2023年12月13日:1名が死亡(30代、男性、HIV感染による免疫不全あり)

- 2024年1月:2例

- 2024年2月:6例

- 2024年3月:3例

- 2024年4月:4例

- 2024年5月:1例

- 2024年6月:0例

- 2024年7月:1例

- 2024年8月:0例

- 2024年9月:1例

- 2024年10月:2例

- 2024年11月:1例

- 2024年12月:0例

- 2025年1月:0例

- 2025年2月:0例

- 2025年3月:0例

世界のエムポックス発生状況(2025年3月6日更新)

累計:2022年1月1日−2024年12月31日

| 確認された感染者数 | 死亡者数 | 国・地域数 |

| 124,753人 | 272人 | 128 |

サル痘は、ヒトでの感染が1970年にザイール(現在のコンゴ民主共和国)で初めて報告され、中央アフリカから西アフリカにかけて流行していました。2022年5月、英国で海外渡航歴のないサル痘患者がはじめて報告され、その後、欧州や米国でも発生が相次ぎ、2024年12月末までに124,000人を超える感染者が報告されています。サル痘の多くは自然に治りますが、小児や妊婦、免疫不全者で重症化することがあり、死亡例は272例となっています。現在、おもな流行地域はアフリカ地域です。

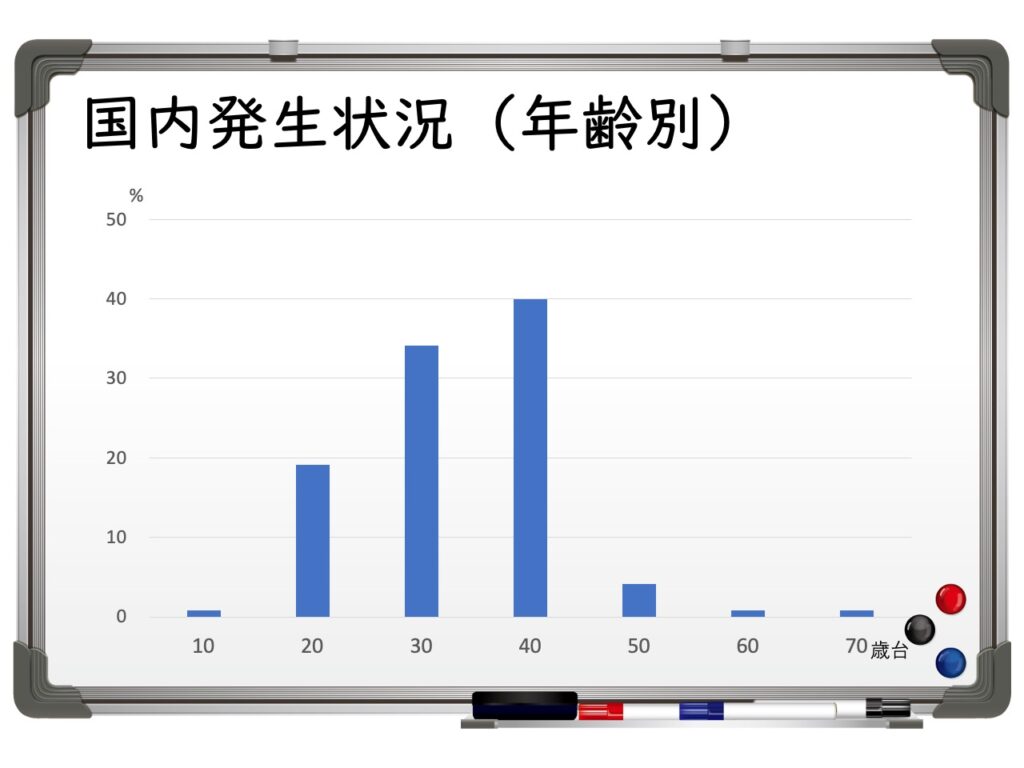

厚生労働省の公表報告から集計(120例:2023年4月25日時点)

痘(とう)

にきびのように盛り上がった発疹に膿がたまり、あばた状の跡を残して治癒するウイルス感染症のことです。例:水痘(みずぼうそう)、天然痘(1980年5月、世界根絶宣言)

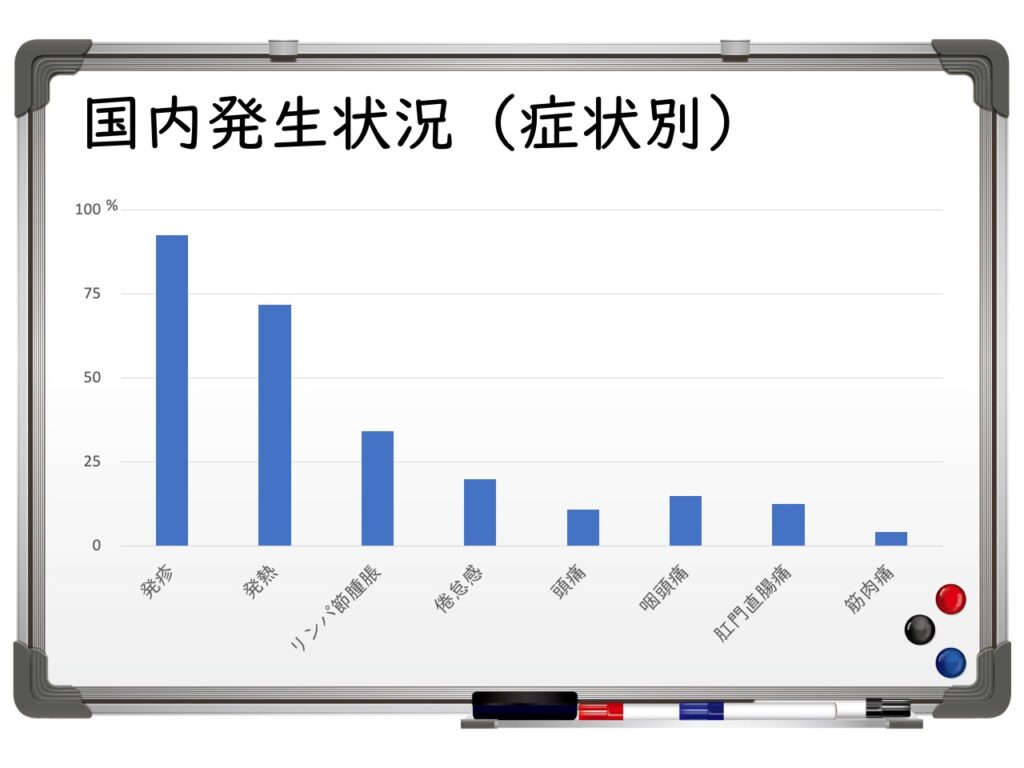

サル痘の症状

古典的な症状

- 潜伏期間は7-14日

- 潜伏期間の後

- 発熱

- 頭痛

- リンパ節腫脹

- 筋肉痛

- 上記の症状が1-5日続いた後

- 発疹が顔面から体幹部へ広がります

発疹の形は、平坦から、水疱になかに膿がたまったようになり、痂皮(かさぶた)となり、2-4週間で治癒します。発疹は皮膚だけでなく、口腔、陰部の粘膜、結膜や角膜にも生じることがあります。サル痘の発疹は、とくに初期では水痘や麻しん、梅毒などの発疹との鑑別が難しいことがあります。欧米での集団発生例では、上記のような典型的な経過をとらないケースも多数報告されています。

- 2022年5月以降の欧米を中心とした流行では、従来とは異なる経過がみられることがあります

- 発熱やリンパ節腫脹などの前駆症状が見られない場合がある

- 病変が局所(会陰部、肛門周囲や口腔など)に集中しており、全身性の発疹が見られない場合がある

- 異なる段階の皮疹が同時に見られる場合がある

致命率は1-11%との報告があり、小児や妊婦、免疫不全者で重症となる場合があります。皮膚の二次感染、気管支肺炎、敗血症、脳炎、角膜炎などの合併症をおこすことがあります。

今回の流行での症状

- 発熱、頭痛、リンパ節腫脹などの前駆症状が必ずしも認められない場合あり

- 発疹が会陰部・肛門周囲や口腔などの局所に集中しており、全身性の発疹が見られない場合あり

- 口腔内や陰部の粘膜疹が先行場合あり

- 肛門直腸病変による肛門痛・頻繁な便意(テネスムス)・下血や、陰茎・尿道病変による排尿困難をきたした事例あり

天然痘とサル痘は臨床症状では区別がつきません

- 天然痘(痘そう):天然痘は、紀元前より伝染力が非常に強く死に至る疫病として恐れられていましたが、天然痘ワクチン(種痘)の普及により、WHOは1980年5月、天然痘の世界根絶宣言を行い、現在まで世界中で天然痘患者の発生はありません。

- 天然痘とサル痘の症状は非常に似ていて、僅かな違いは、サル痘の感染者にリンパ節腫脹が多いということですが、臨床症状で区別することは難しいと思われます。

病原体

- ポックスウイルス科オルソポックスウイルス属のサル痘ウイルス

- コンゴ盆地型(クレードⅠ)と西アフリカ型(クレードⅡa及びⅡb)の2系統に分類される。コンゴ盆地型(クレードⅠ)による感染例の死亡率は10%程度、西アフリカ型(クレードⅡa及びⅡb)による感染例の死亡例は1%程度と報告されている。

- 2022年5月以降、国際的に拡大しているウイルスはクレードⅡbに属する。

感染経路

- サル痘は、動物からヒト、ヒトからヒトに感染する人獣共通感染症です。

- もともとは、アフリカに生息するリスなどのげっ歯類(ネズミの仲間)、サル、ウサギなどウイルスを保有する動物に咬まれたり、発疹に触ることでヒトに感染します

- サル痘の感染者と接触したペットのイヌから感染した報告があり、多くの動物が媒介する可能性があります

- ヒトからヒトへの感染力は弱いが、感染者の皮膚への接触(接触感染)、咳やくしゃみ(飛沫感染)、感染者の寝具などを介して感染すると考えられます。

- 性的接触で感染し、とくに男性-男性間の性交渉で多くの感染が起こっています。とくに、HIV陽性者に感染リスクが高いことが報告されています。

- サル痘の症例の大部分は男性で、このほとんどは、ゲイ、バイセクシュアル、などの男性と性交渉する男性(MSM : Men who have Sex with Men)の間で発生しています。

接触状況による感染リスクのレベル

| サル痘患者との接触の状況 | ||||||

|

創傷などを含む粘膜との接触 |

寝食を共にする家族や同居人 |

正常な皮膚のみとの接触 |

1m以内の接触歴 |

1mを超える接触歴 |

||

| 適切なPPE(防護衣)の着用や感染予防策 | なし | 高 | 高 | 中 | 中 | 低 |

| あり | - | - | - | 低 | 低 | |

検査

- 水疱内容物や痂皮などの検体から、PCR検査でサル痘ウイルス遺伝子を検出します。

治療

- 対症治療、多くは2-4週間で自然に回復します。

- 欧州・米国などで天然痘治療に承認されているテコビリマット(Tecovirimat)は、サル痘にも有効な可能性があり、欧州ではサル痘治療に承認されています。国内で承認されているものはありません。

予防

- マスク着用、咳エチケット、手指衛生

- 医療機関では、飛沫予防策、接触予防策に加えてN95マスクなどの空気予防策も必要

- 痘そうワクチン:天然痘のワクチンである痘そうワクチン(LC16ワクチン)がサル痘予防に有効

- LC16ワクチンがサル痘予防に承認

- 発症予防効果は約85%との報告あり

- サル痘ウイルス曝露後4日以内に痘そうワクチンを接種すると感染予防効果あり

- 曝露後4-14日で接種すれば重症化予防効果あり

感染症法における取り扱い

- 感染症法で4類感染症に指定されており、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届出が必要

サル痘患者とサル痘疑い例への感染予防策

- サル痘は、接触感染や飛沫感染で感染し、空気感染を起こすことはないと考えられます。しかし、サル痘との鑑別が難しい麻しんや水痘は、空気感染を起こすため、発熱と発疹があり、麻しんや水痘の診断が確定するまでは、サル痘疑いの患者には空気感染の予防策が必要となります。

- 医療従事者がサル痘確定患者に接する場合、検体を採取するときなどは、患者を換気良好な部屋に収容し、N95マスク、手袋、ガウン、眼の防護具を着用します。患者の*リネン類を扱う方や清掃担当者も同様です。

- 患者が使用したリネン類は、診断が確定するまでなるべく触れずに管理し、診断が確定してから適切な処理を行うようにします。サル痘が確定したら、リネン類は、前述の個人防護具を着用して自身の粘膜に触れないように運搬し、通常の洗剤を用い常温で洗濯を行います。手指衛生を頻回に行い、とくにリネン類を扱った後は必ず手指衛生(流水と石鹸による手洗い、又は擦式アルコール性手指消毒薬での消毒)を行います。

- 患者が滞在する、又は滞在した環境は通常に清掃を行い、その後消毒用エタノール等で消毒をします。廃棄物は感染性廃棄物として扱います。

- サル痘疑い例やサル痘患者さんは、必ずマスクを着用し、水疱を含む皮膚はガーゼなどで覆います。

- サル痘疑い例やサル痘患者は、自宅等の滞在場所では、以下の点に注意が必要です。

- 患者は同居人と肌や顔を接しないようにし、リネン類は共有しない

- 患者が使用したリネン類は、不用意に振り回したりせず、静かにビニール袋等に入れて運搬し、洗濯機に入れます。洗濯した後は再利用可能です

- 患者さんが接触した場所(ベッド、トイレ、家具や床など)は、使い捨て手袋を着用して清掃し、その後消毒薬で清拭します。清掃や消毒後は手指衛生を行います

- 患者が使用した食器や調理器具は、石鹸や洗剤等で洗った後に再利用可能です

- 常に十分な換気を行ういます

- *シーツ、枕カバー、タオル、テーブルクロスなどの布製品を総称してリネンといいます

- すべての皮疹が痂皮(かさぶた)となり、痂皮が剥がれ落ちてなくなるまで(約21日間)は感染対策を継続します

参考

- 厚生労働省「感染症情報」

- 厚生労働省「エムポックスについて」

- 国立感染症研究所 「ファクトシート:エムポックス」

- 国立国際医療研究センター 国際感染症センター「エムポックス 診療の手引き 第2.0版」(2024年3月29日)

- 国立国際医療研究センター 国際感染症センター「エムポックス感染対策マニュアル」(2023年11月9日)

- 国立感染症研究所「アフリカ大陸におけるクレードI によるエムポックスの流行について(第2報)」(2024年8月23日)

- 国立感染症研究所「複数国で報告されているエムポックスについて(第7報)」(2024年3月21日)

- 検疫所 (FORTH)「海外感染症情報」

- WHO「Monkeypox outbreak 2022」;「Global Trends」

- CDC「Monkeypox」

コメントを残す