新型コロナの患者数は徐々に減少しています

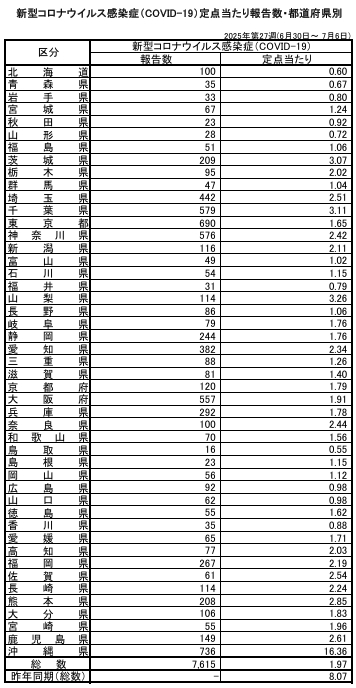

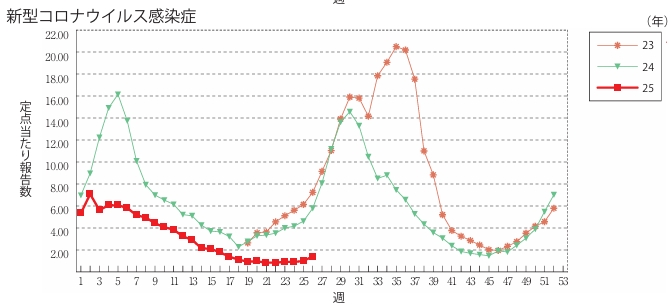

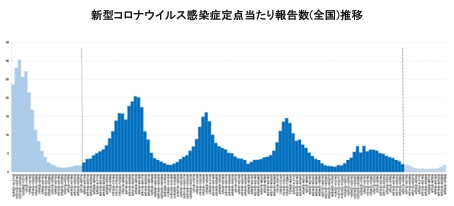

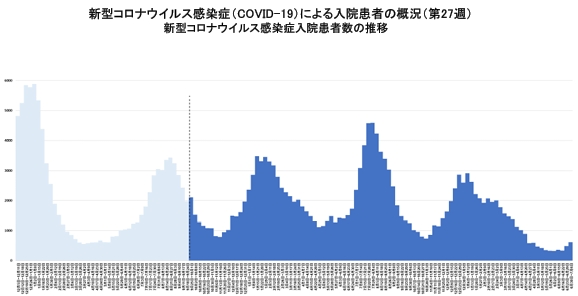

直近の感染状況(7月11日発表):2025年 第27週(6月30日-7月6日)

新型コロナウイルス感染症の患者数は多くありませんが、前週と比べてやや増加しています。

- 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、令和5年5月8日から感染症法上の5類感染症になり、定点医療機関(全国約5,000 か所のインフルエンザ/COVID-19定点)からの報告となった

- 5月7日までの推移は、HER-SYS(新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システム)を活用してこれまで入力された定点医療機関による報告数を集計

- 定点あたりの報告数とは、1つの医療機関が1週間で何人の新型コロナ患者を診療したかを表す数字です。同じ5類のインフルエンザでは、この数字が1 以上ならその地域は流行域に入ったことになり、10以上なら注意報、30以上なら警報となります。新型コロナでは同様の基準はありません。

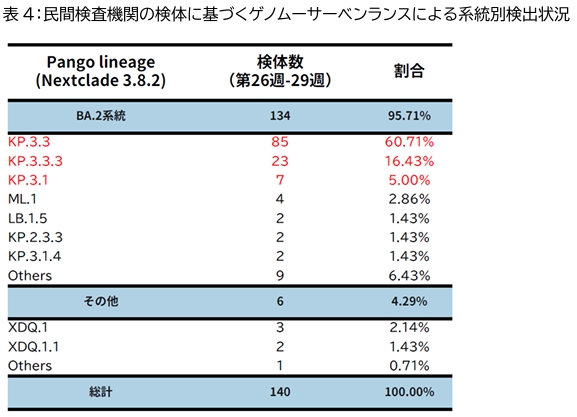

KP.3変異株が流行しています。全体の80%がKP.3系統です。

(KP.3株は、オミクロンJN.1株の子孫株です)

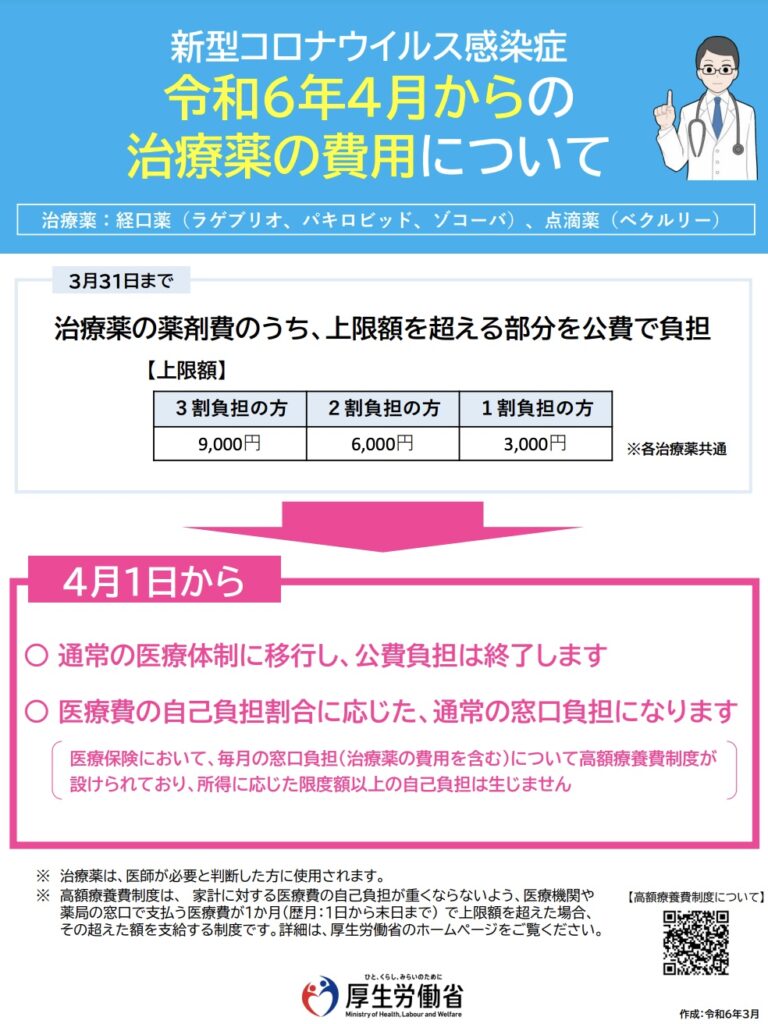

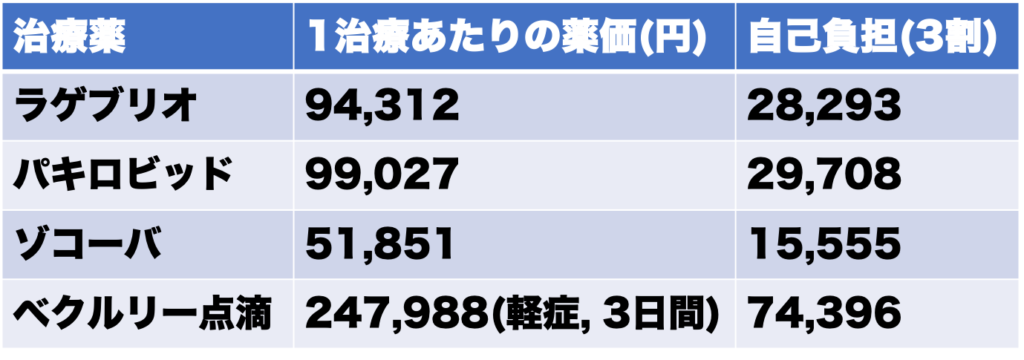

令和6年4月より、新型コロナウイルス感染症の治療薬の公費負担が終了し、通常の保険診療と同様の取り扱いになります。薬剤費の負担は高額になりますから注意が必要です。(令和6年3月5日 厚生労働省発表)

4月からの新型コロナ治療薬の自己負担

YouTubeの「医知場ちゃんねる」で解説

コロナ これから何日休む

- 5月8日から新型コロナは5類感染症になり、学校の出席停止期間はこう変わります。

- 症状がでた日(発症日)を0日目として5日目までが療養期間になり、出席停止となります。かつ、発熱や痰、のどの痛みなどの症状が2日間ないことが必要です。症状が長引いたときは、症状がなくなった日を0日目として翌日まで出席停止となります。

- 大人の療養期間もこれが目安となりますが、会社などでの規定に従ってください。

新型コロナウイルス感染症と熱中症の区別は難しい

熱中症とCOVID-19は臨床症状から鑑別することはできない

| 臨床症状 | |

| 熱中症 | Ⅰ度:めまい、立ちくらみ、生あくび、発汗、筋肉痛、筋痙攣Ⅱ度:頭痛、嘔気・嘔吐、全身倦怠感、軽度の意識障害Ⅲ度:高度の意識障害、小脳症状、痙攣発作 |

| COVID-19 | 発熱、悪寒・戦慄、全身倦怠感、頭痛、関節痛、筋肉痛、呼吸困難、鼻汁、咽頭痛、咳嗽、くしゃみ、嗄声、嘔気、下痢、腹痛、耳痛、嗅覚・味覚異常、意識障害、ブレインフォグ*、胸痛、動悸、眼痛、皮疹 |

*ブレインフォグ:思考が鈍くなったり、ぼんやりしたりすること

熱中症とCOVID-19の特徴的な臨床症状の発生頻度

| 臨床症状 | 熱中症 | COVID-19 |

| 発熱(高体温) | 大多数 | 26.7-39.2% |

| 筋肉痛 | Ⅰ度の定義 | 19.1-34.2% |

| 筋痙攣 | Ⅰ度の定義 | ほとんどなし |

| 頭痛 | Ⅱ度の定義 | 68.2-76.5% |

| 全身倦怠感 | Ⅱ度の定義 | 14.6-20.4% |

| 嘔気 | Ⅱ度の定義 | 12.6-19.7% |

| 意識障害 | Ⅲ度の定義 | 1-20% |

| 鼻汁 | 通常はない | 74.9-82.6% |

| 咽頭痛 | 通常はない | 68.4-71.0% |

| 咳嗽 | 通常はない | 49.5-49.9% |

| くしゃみ | 通常はない | 61.3-69.3% |

| 嗄声 | 通常はない | 42.0-42.8% |

| 呼吸困難 | 6.3-11.3% | 4.3-5.1% |

| 嗅覚障害 | 通常はない | 49.9%(従来型)22.3-27.7%(オミクロン株) |

熱中症予防 × コロナ感染予防(COVID-19流行下の熱中症予防)

- マスク着用により、熱中症のリスクが高まります。

- 屋外で2m以上、十分に離れているときは、熱中症を防ぐためにマスクをはずしましょう

- マスク着用時は

- 激しい運動は避けましょう

- のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう

- 気温・湿度が高いときは、とくに注意しましょう

- 暑さを避けましょう

- 涼しい服装、日傘・帽子

- 少しでも体調が悪くなったら、涼しい場所へ

- 涼しい室内に入れなければ、日陰へ

- のどが渇いていなくても、こまめに水分補給をしましょう

- 1日あたり、1.2Lを目安に(1時間ごとにコップ1杯、入浴前後や起床後もまず水分補給)

- 大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

- エアコン使用中も、こまめに換気をしましょう(エアコンを止める必要はありません)

- 一般的な家庭用エアコンは、室内の空気を循環させるだけで、換気は行っていません。

- 窓とドアなど2か所を開ける

- 扇風機や換気扇を併用する

- 換気後は、エアコンの温度はこまめに再設定

- 暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をしましょう

- 暑さに備え、暑くなり始めの時期から、無理のない範囲で適度に運動(「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で毎日30分程度)

- 水分補給は忘れずに

- 毎朝など、定時の体温測定と健康チェック

- 体調が悪い時は、無理せず自宅で静養

- 知っておきたい 熱中症に関する大切なこと

- 熱中症警戒アラートの発表時は熱中症予防行動の徹底を!

- 運動を原則中止。外出をなるべく避け、涼しい室内に移動してください。

- 熱中症による死亡者の約8割が高齢者。約半数が80歳以上。

- 高齢者の熱中症は半数以上が自宅で発生

- 高齢者は自宅を涼しく、若い世代は屋外での作業中・運動中に注意が必要

- 熱中症警戒アラートの発表時は熱中症予防行動の徹底を!

<参考> 環境省・厚生労働省「熱中症予防×コロナ感染防止」

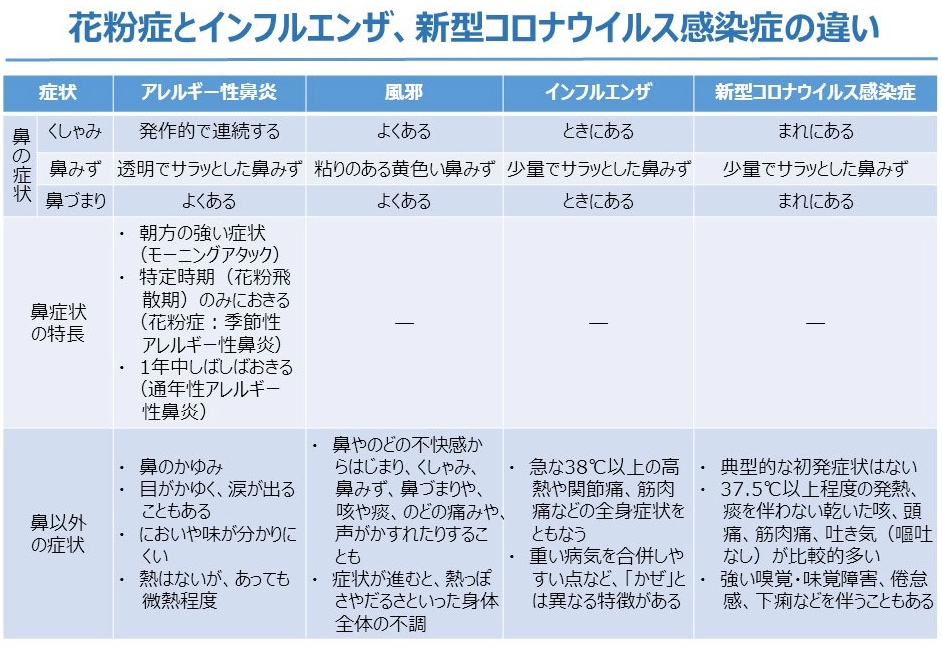

新型コロナと花粉症、症状が似ていますので、注意しましょう。

新型コロナウイルス感染症は、発熱、のどの痛み、咳、くしゃみ、鼻水、全身倦怠感、味覚・嗅覚異常など症状は多彩です。一方、花粉症の患者さんは、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、鼻・目のかゆみなどを訴え、新型コロナウイルス感染症とそっくりな症状があれわれるときがあります。花粉症と思われている患者さんのなかに、新型コロナウイルス感染症患者が紛れ込んでくるリスクがあることを考えておく必要があります。

マスクの着用について「第116回 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(令和5年2月8日)」より抜粋

- マスクの着用は、会話や咳の際に自分の感染性粒子を飛ばさないようにすること(他者を感染させないこと)、周囲の感染性粒子を吸い込むことがないこと(自分を感染させないこと)が目的

- 新型コロナウイルス感染症は、発病前の潜伏期間に2次感染の約半分に相当する感染が起こることが知られ、また、発病せずに無症状のままでいる者や軽症の感染者から感染が広まりやすい

- 日常生活でのマスク着用の有効性に関する科学的知見

- マスク着用者の週あたり感染リスクが非着用者の0.84倍に低下、観察期間を2週にすると、着用者の感染リスクは非着用者の0.76倍に低下すると推定

- マスク着用をコミュニティ全体で推奨した際、新規感染者数、入院患者数、死亡者数をそれぞれ減少させる効果がある

- 米国における研究では、着用者10%増加するにより、そうでない場合と比較して流行を3.53倍制御しやすくなる(マスク着用率が10%上昇することによって、実効再生産数が1未満に落ちて流行が制御下に置かれるという度合いが3.53倍だけ増す)と推定。公共の場におけるマスクの着用は平均的なマスク着用率を達成している場合、着用なしと比較して実効再生産数をおおむね19%下げる。

- 諸外国での対応事例

- 韓国:公共交通機関や病院、薬局など一部の施設を除いて、屋内でのマスク着用義務を解除しているが、多くの市民は継続している

- シンガポール:2022年8月以降、屋外・屋内ともにマスク着用は義務ではないとしたが、公共交通機関および病院、高齢者施設においては必ず着用することが推奨

- 台湾:2022年12月1日以降、屋外空間について「マスクの常時着用」の規定を撤廃。但し、年末のカウントダウンなど屋外で行う大型イベントについては別途判断。屋内(車内、船内、航空機内を含む)では原則的に「マスクの常時着用」を義務付ける

- カナダ:マスクの着用は個人の選択であり、他人の選択を理解し敬意を払うようにとしながらも、屋内の公共スペースではマスクの着用を推奨。また、重症化リスクを有する人やその周囲の人、集団生活をしている場所に訪問する場合、混雑や換気の悪い場所では、マスク着用をとくに推奨

- ドイツ:長距離の交通機関のマスク着用義務を2023年2月に解除、保健相は自発的にマスクを着用することを推奨

新型コロナの対応は、5月8日から、こう変わる

新型コロナウイルス感染症対策本部「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日)より抜粋して引用

- 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ

- 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける

- 感染症法上の位置づけの変更に伴う政策・措置の見直し

- 患者等への対応

- 急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続

- 医療提供体制

- 入院や外来の取扱いについては、原則として、インフルエンザなど他の疾病と同様となることから、幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、段階的に移行

- 外来については、位置づけの変更により、幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の患者の診療に対応する体制へと段階的に移行。

- 入院については、入院措置・勧告が適用されない。幅広い医療機関が新型コロナウイルス感染症の入院患者を受入れ、入院調整も行政が関与するものから個々の医療機関の間で調整する体制へと段階的に移行

- 外来や入院に関する診療報酬上の特例措置や病床確保料の取扱い、重症者等に対する入院調整のあり方、高齢者施設等への検査・医療支援など各種対策・措置の段階的見直しについては検討・調整

- サーベイランス

- 感染症法に基づく発生届は終了し、定点医療機関による感染動向把握に移行

- ゲノムサーベイランスは継続

- 基本的な感染対策

- マスクについては、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる

- 引き続き、効果的な換気や手洗いなどの手指衛生の励行をお願いする

- 医療機関や高齢者施設でのクラスター防止対策は継続しつつ、できる限り面会の希望が実現できるよう取組みをお願いしていく

- ワクチン

- 必要な接種については、引き続き自己負担なく受けられるようにする

- 水際措置

- 5類感染症に位置づけられることに伴い、「検疫感染症」から外れる

- 患者等への対応

- 新型コロナウイルス感染症対策本部等の廃止

- 新型コロナウイルス感染症対策本部は廃止。また、都道府県対策本部についても廃止

- 特措法に基づく措置の終了

- 5類感染症に位置づけられることに伴い、特措法に基づく感染者や濃厚接触者への外出自粛要請や入院措置は終了。 都道府県が住民に対して行っている一般検査事業は終了。設置された臨時の医療施設の取扱いについては検討。

新型コロナ感染者の葬儀、制限を見直し

これまで、新型コロナ感染で亡くなった方のご遺体の取り扱いについてかなり厳しく行われてきましたが、今回のガイドラインの改定により、通常の場合と大差なくお別れができるようになりました。ご遺体を納体袋に包み、触ることさえできなかった葬儀が大幅に変わります。

「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(2023年1月6日)

- 遺体な適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行う等)を講ずることにより、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はなくなります

- ただし、損傷が激しい遺体、解剖後の遺体等、体液漏出のリスクが非常に高いと想定される場合は、納体袋が必要になります

- 感染予防策を実施する期間を満了した後(発症日から10日間経過した後)に亡くなられた場合の遺体は、通常の遺体と同様に取り扱うことができ、納体袋に収容する必要はありません

- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の通夜、葬儀については、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、通夜、葬儀を執り行うようお願いします

- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の火葬について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、火葬を執り行うようお願いします

- 適切な感染対策が実施されている場合は、新型コロナウイルス感染症により亡くなられた遺体とそれ以外の遺体で火葬時間帯を分ける必要はなく、遺族等の動線分離も必要ありません

- 新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方の拾骨について、遺族等の方の意向を踏まえ、適切に感染対策を講じて、拾骨を執り行うようお願いします

- 「適切な感染対策」とは、遺体に適切な感染対策(清拭及び鼻、肛門等への詰め物や紙おむつの使用等により体液等の漏出予防を行うこと等)を講ずること、納棺時に棺表面を清拭・消毒すること、基本的な感染対策(体調不良時のオンライン等の活用、三つの密(密閉・密集・密接の回避、人と人との距離の確保、場面に応じたマスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等)を徹底することなどを指します。

自宅待機中の過ごし方

- 不要不急の外出は控えてください。やむを得ず外出する際は、マスクの着用や手指衛生などの感染対策を行い、必要最小限で済ませてください。

- 通勤や通学もお控えください。在宅勤務、リモート授業などは差し支えありません。

- 公共交通機関は使用しないでください(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、飛行機など)。

- 毎日2回(朝・夕)の体温と症状の有無をご確認ください。発熱、咳、息苦しさ、強い倦怠感などの症状に注意し、これらの症状が見られたら、事前に連絡のうえ、医療機関を受診してください。

新型コロナウイルスはエアロゾルで感染する=マスク・換気・3密を避けることが最大の感染対策

感染者(無症状病原体保有者を含む)から咳、くしゃみ、会話などの際に排出されるウイルスを含んだ飛沫・エアロゾル(飛沫より更に小さな水分を含んだ状態の粒子)の吸入が主要感染経路と考えられる。通常は感染者に近い距離(1m以内)で感染するが、エアロゾルは1mを超えて空気中にとどまりうることから、換気不十分な環境などでは、感染が拡大するリスクがある。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第6.0版

厚生労働省 2021年11月2日発行

新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について

ファイザー社、武田/モデルナ社の新型コロナワクチン接種後に、ごくまれに、心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。とくに10代・20代の男性の2回目の接種後4日ほどの間に多い傾向があります。ワクチン接種後に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

厚生労働省「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について(10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ)」(2021年10月15日) から詳細をご覧ください。

どのようにして感染するのか

- 感染者(無症状を含む)から咳,くしゃみ,会話などの際に排出されるウイルスを含んだ飛沫・エアロゾル(飛沫より更に小さな水分を含んだ状態の粒子)の吸入が主な感染経路と考えられています。

- 通常は感染者に近い距離(1m以内)で感染するが、エアロゾルは1mを超えて空気中にとどまりうることから、換気不十分な環境などでは感染が拡大するリスクがあります。

- ウイルスが付着した場合の生存期間は、プラスチック表面で最大72時間、ボール紙で最大24時間

妊娠中に自宅療養となられた方へ

- 以下のような妊娠に関連した異常については、かかりつけの産婦人科の先生に連絡してください。

- 性器出血、破水感、頻回の子宮収縮、胎動減少、強い腹痛など

- その他、助産師さん等からの妊婦健診時に言われた症状

- 新型コロナウイルス感染症の症状について、以下の健康観察を行ってください。

- 呼吸状態、心拍数や呼吸数の計測

- 体温

- パルスオキシメーター(サチュレーションモニター)をお持ちの場合は、酸素飽和度(血液内の酸素の量:SpO2)の計測

- 以下の場合には、かかりつけの産婦人科の先生もしくは保健所に連絡してください。

- 1時間に2回以上の息苦しさを感じる時

- トイレに行くときなどに息苦しさを感じるようになった時

- 心拍数が1分間に110 回以上、もしくは呼吸数が1分間に20回以上

- 安静にしていても酸素飽和度が93-94%から1時間以内に回復しない時(妊娠中は赤ちゃんのために 95%以上の酸素飽和度が必要です)

- 以下の場合は、すぐに救急車を要請してください。

- 息苦しくなり、短い文章の発声も出来なくなった時

- 酸素飽和度(SpO2)が92%以下になった時

自宅療養、感染予防のポイント

- 自宅療養中の方は、これらのことを守ってください

- 自宅療養中は、外出をしないでください。

- 鼻をかんだティッシュなどは、ビニール袋に入れ、口をしばってから部屋から持ち出してください。

- 同居者がいる場合は、生活空間を分け、極力、個室から出ないようにしてください。部屋をでるときは、手をアルコールで消毒し、マスクを着用してください。1時間に1回、窓を5-10分くらい開け、部屋の換気を行ってください。

- 部屋を分けましょう

- 個室にしましょう。食事や寝るときも別室にしてください。

- 子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置しましょう。

- 本人は極力部屋からでないようにしましょう。

- トイレ、浴室などの共有は最小限にしましょう。

- 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方にしましょう

- 看病をする人は一人に限定しましょう。

- 持病のある方、妊婦の方がお世話をするのは避けてください。

- 感染者・同居者は、お互いにマスクをつけましょう

- 使用したマスクは他の部屋に持ち出さない。

- マスクの表面には触れない。

- マスクを外した後は、手指消毒と手洗いを。

- 感染者・同居者は、小まめに手を洗いましょう

- 洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。ウイルスが粘膜を通して感染することがあります。

- 日中はできるだけ換気をしましょう

- 換気が悪いと、空気中に長時間ウイルスが漂っていることがあります。

- 取っ手、ノブなどの手のよく触れる共用する部分をそうじ・消毒しましょう

- 界面活性剤を含む食器用洗剤・家庭用洗剤・住居用洗剤・洗濯用洗剤、石けん、アルコール(濃度60%以上)、次亜塩素酸ナトリウムが有効です。

- 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう

- タオルや衣類は共用を避けます。

- 衣類・布団、枕カバーは、下痢、嘔吐などの体液がついている可能性がある場合は、80℃、10分以上の熱湯消毒をしてから、通常の洗濯を行います。

- 色落ちが気にならないものであれば、薄めた次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)も有効です

- ゴミはビニール袋に密閉して捨てましょう

- 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨てください。

- ゴミ箱は感染者専用にします。

- 作業後は直ちに手を石けんで洗いましょう。

<参考> 東京iCDC専門家ボード「新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック(第3版)」(2022年1月)

変異型コロナウイルスについて

一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す中で、少しずつ遺伝子配列の変異を起こし、変異株が作られます。新型コロナウイルスも約2週間で、新たな遺伝子変異を起こした変異株ができていると考えられています。国立感染症研究所では、変異株のリスクに応じて、懸念される変異株(VOC:Variants of Concern)、注目すべき変異株(VOI:Variants of Interest)、監視下の変異株(VUM:Variants Under Monitoring )に分類しています。

- 懸念される変異株(VOC)=感染性や重症度が増す・ワクチンの効果を弱めるなど、ウイルスの性質が変化した可能性が明らかなもの

- オミクロン株

- 注目すべき変異株(VOI)=感染性や重症度、ワクチンの効果に影響を与える可能性があり、国内への侵入や増加のリスクがあるもの

- 現在なし

- 監視下の変異株(VUM)=感染性や重症度、ワクチンの効果などに影響を与える可能性がある。または、VOCやVOIに指定されていたが感染例が激減したもの

- 現在なし

*系統名は、PANGOという新型コロナウイルスに関して用いられる国際的な系統分類命名法です。カッコ内の変異株名は、WHOラベルという通称を表しています。

| PABGO系統 (WHOラベル) | 最初の検出 | 主な変異# | 感染性 (従来株比) | 重篤度 (従来株比) | 再感染やワクチン効果 (従来株比) |

| B.1.1.529系統 (オミクロン株) | 2021年11月 南アフリカ等 | N501Y E484A | 高い可能性 | 十分な情報なし | 再感染リスク増加の可能性 ワクチンの効果を弱める可能性 |

# 数字は遺伝子の位置、両側の英字はアミノ酸の略号を表しています。N501Yは501番目のアミノ酸がアスパラギン(N)からチロシン(Y)に変異しているという意味です。E484Kは484番目のアミノ酸がグルタミン酸(E)からリシン(K)に変異しています。

症状

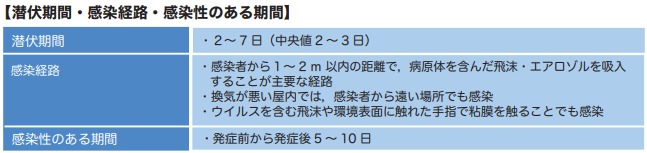

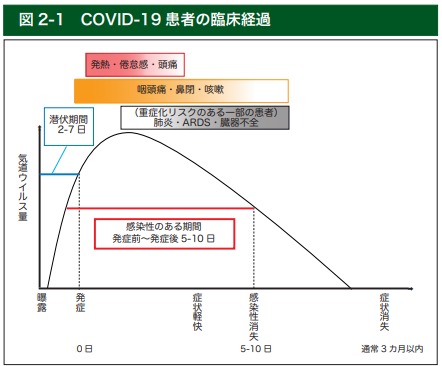

感染から2日から7日(多くは2,3日程度)の潜伏期間の後に、次のような症状が現れます。他人への感染は、発症する2−3日前より始まり、発症直後が感染力が最も強くなります。症状がでる前から感染性があり、発症から間もない時期の感染性が高いことが流行の原因となっています。

- 咽頭痛(しばしば初発症状)

- 鼻汁・鼻閉

- 倦怠感

- 発熱

- 筋肉痛

- インフルエンザと症状は類似

- すぐに診察を受けなければならない危険な症状

- 息苦しい、息切れ、呼吸困難、唇や顔色が青ざめる

- 胸の持続的な痛みや圧迫感

- 意識がもうろうとする、言葉がしゃべりにくい、体が動かない

経過

- 鼻やのどなどの上気道に感染し、多くの患者は1週間程度で症状は軽快することが多い。一部の患者では肺炎等をおこし、重症化することがある。

診断

- 核酸検出検査:ウイルス遺伝子を特異的に増幅するPCR検査。PCR検査はウイルス遺伝子の一部を増幅させることで、採取したサンプルにウイルスがいるかどうかを検査する方法です。この検査によって、きわめて微量のウイルスの存在を調べることができます。増幅した遺伝子には、病原性はありません。

- 抗原検査:ウイルスのタンパク質を検出します。定量検査と定性検査があり、定性検査は簡便に検査できるキットがありますが、感度はPCR検査に劣ります。

- 抗体検査:症状がでてから1−3週間後に陽性となり、すでに感染したかどうかを判定するために使われます。

- 患者の鼻腔や咽頭から検体を採取する場合、飛沫からの感染リスクが高くなるため、採取する人はサージカルマスク、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、ガウン、手袋を着用する必要があります。

画像診断

- 肺炎の画像上の所見としては、両肺の末梢側にすりガラス状の陰影を認めることが多いのですが、新型肺炎だけに特徴的な所見ではありません。胸部X線ではわかりにくく、CT検査で小さな病変がみつかる例もありますが、全員にCT検査を推奨されるわけではありません。

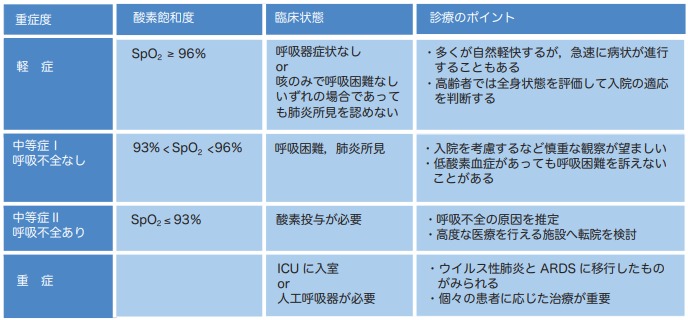

重症度分類(医療従事者が評価する基準)

- 重症度は、血液中の酸素濃度(酸素飽和度)と呼吸困難の程度によって決まります。中等症Ⅱ以上は、酸素投与が必要です。

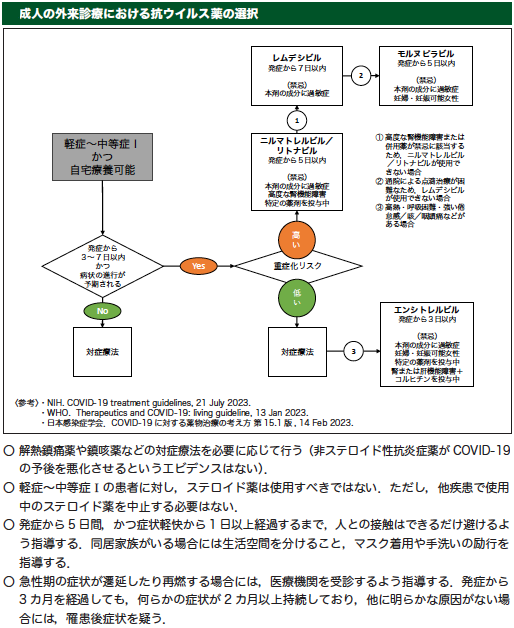

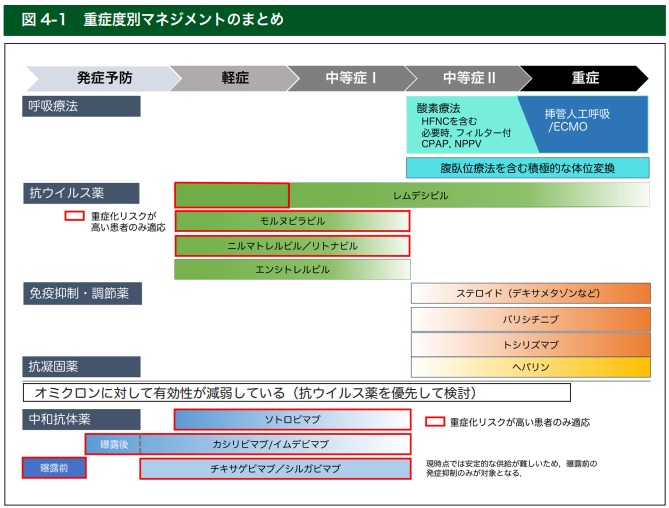

治療

- 外来での治療のすすめ方

- 重症度別の治療法

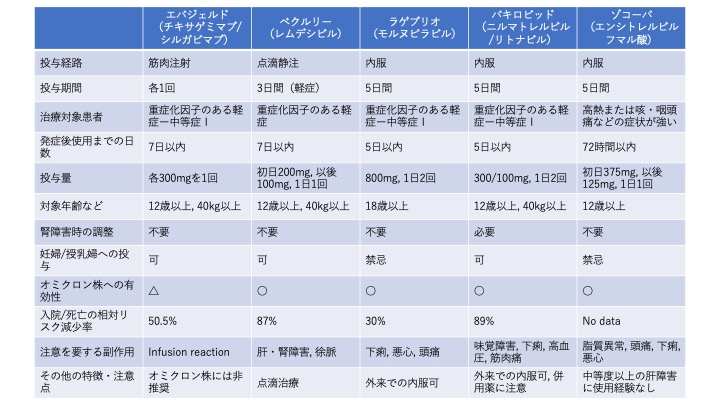

治療薬:( )内は商品名

- レムデシビル(ベクルリー点滴静注液):エボラウイルス感染症の治療薬として開発。RNAウイルスの複製を阻害

- モルヌピラビル(ラゲブリオ):RNA合成酵素阻害薬。妊婦には投与しない

- ニルマトレルビル/リトナビル(パキロビッドパック):SARS-CoV-2 のプロテアーゼ阻害薬

- エンシトレビル フマル酸(ゾコーバ):SARS-CoV-2 のプロテアーゼ阻害薬

- ソトロビマブ(ゼビュディ):新型コロナウイルスの中和抗体薬

- カシリビマブ/イムデビマブと同様に、発症から時間の経っていない軽症例で重症化を抑制する効果あり

- オミクロン株(B1.1.529系統/BA.2系統,BA.4系統およびBA.5系統)に対して有効性が減弱している可能性あり

- カシリビマブ/イムデビマブ(ロナプリーブ):新型コロナウイルスの中和抗体薬

- SARS-CoV-2スパイク蛋白の受容体結合ドメインに対するモノクローナル抗体

- 中和抗体薬は発症から時間の経っていない軽症例に効果がある

- 重症化リスク因子があり、酸素投与を必要としない患者が対象

- オミクロン株(B1.1.529系統/BA.2系統,BA.4系統およびBA.5系統)に対して有効性が減弱している可能性あり

- チキサゲビマブ/シルガビマブ(エバジェルド):新型コロナウイルスの中和抗体薬、筋肉注射

- ステロイド(デキサメタゾン):コルチコステロイドの抗炎症作用によって、有害な炎症反応を予防または抑制する

- バリシチニブ(オルミエント錠):関節リウマチに使われる薬でJAKキナーゼ阻害薬

- トシリズマブ(アクテムラ):関節リウマチに使われる薬で抗IL-6受容体モノクローナル抗体。ステロイド薬と併用する

軽症〜中等症Ⅰ(酸素投与が必要ない)患者への治療薬の特徴

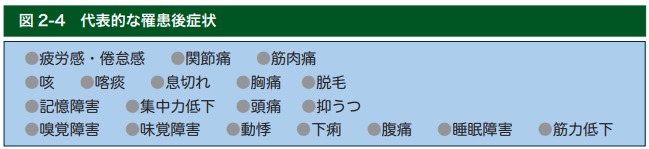

罹患後症状

新型コロナウイルス感染後の一部の患者さんに、なんらかの症状が持続したり、ぶり返したりすることがあります。いわゆる、コロナ後遺症です。WHO は下記のような症状が少なくとも2ヶ月以上続き、他の疾患で説明がつかないものを罹患後症状(post-COVID-19 condition)と定義しています。これらの罹患後症状は時間とともにほとんどの患者さんで改善すると考えられていますが、不明の点も多く残されています。

かかりつけ医に相談する目安

- 少なくとも以下のいずれかに該当する場合には、すぐに御相談ください。

- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

- 重症化しやすい方(*)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

- (*) 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

- 上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

- 発熱等の症状のある方は、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談してください。相談先に迷った場合等は、最寄りの保健所の「受診・相談センター」に電話してください。

予防

かぜやインフルエンザと同様の予防策を行いましょう。

- マスクの着用

- マスクは咳やくしゃみでウイルスなどが飛び散って他人に感染するのを防ぐことが主な目的です。咳やくしゃみなどの症状があるときは、積極的に使用してください。

- 石けんやアルコール消毒液などによる手洗い

- とくにトイレに行くとき、食事の前、鼻をかんだ後、咳やくしゃみをしたとき

- 手を洗わずに、目や鼻、口などを触らない

- かぜ症状のある方との接触を避ける

- 体調の悪いときは、外出しない

- よく触るテーブルの表面などは、消毒スプレーでよく拭く

- 咳エチケット

- 咳やくしゃみを手でおさえると、その手で触ったドアノブなど周囲のものにウイルスが付着し、他の人に病気をうつす可能性があります。咳・くしゃみをするときは、マスクやティッシュ・ハンカチなどを使って口や鼻をおさえましょう。

新型コロナウイルス感染症で、ご自宅などで療養されている方は、次のような症状を自覚したり、ご家族が発見したときは、すぐに相談窓口などに連絡してください。

- 顔色が明らかに悪い

- 唇が紫色になっている

- いつもと違う・様子がおかしい

- 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)

- 急に息苦しくなった

- 生活をしていて少し動くと息苦しい

- 胸の痛みがある

- 横になれない、座らないと息ができない

- 肩で息をしている

- 突然(2時間以内を目安)ゼーゼーしはじめた

- ぼんやりしている(反応が弱い)

- もうろうとしている(返事がない)

- 脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする

<参考> 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養・自宅療養における 健康観察における留意点について」(2020年4月27日)

これまでの経過

2019年12月下旬、中国湖北省武漢市で新型コロナウイルス感染症の流行が報告されました。ほとんどの患者は魚や獣肉を扱う海鮮市場の関係者で、市場は2020年1月1日に閉鎖されました。当初は、動物からヒトへの感染のみと考えられていましたが、武漢市からのタイや日本への旅行者からも新型コロナウイルスの感染が報告され、ヒトからヒトへ感染が拡大していることがわかりました。

コロナウイルスは多くの種類があり、一部のウイルスはヒトに日常的に感染を起こし「かぜ」の原因になります。しかし、大半のコロナウイルスは、ラクダや猫、コウモリなどの動物の間だけで感染します。ごくまれに、動物のコロナウイルスが変異を起こし、ヒトに感染して流行することが知られています。

これまでにヒトで集団発生を起こした新型のコロナウイルスは、SARSウイルス(SARS-CoV)、MERSウイルス(MERS-CoV)の2種類が知られています。今回の「新型コロナウイルス」は、この2種類とは異なる新しいウイルスです(SARS-CoV-2)。新型コロナウイルスは、動物からヒトへの感染から、ヒトからヒトへと感染が拡大しています。

- SARS(重症急性呼吸器症候群)は2002年に中国広東省で発生しましたが、コウモリのコロナウイルスがヒトに感染して重症肺炎を引き起こしたと考えられています。

- MERS(中東呼吸器症候群)は2012年にサウジアラビアで発生しましたが、ヒトコブラクダのウイルスがヒトに感染して重症肺炎を引き起こしたと考えられています。

- COVID-19:2020年2月11日、WHOは中国湖北省武漢市で発生し、世界的な流行を起こしている「新型コロナウイルス感染症」を「COVID-19」と名付けました。混乱しやすいですが、感染症としての病名が「COVID-19」で、原因ウイルスは「SARS-CoV-2」と呼ばれます。

2020年3月11日、WHO事務局長は、現状をパンデミック(世界的な大流行)であると表明しました。COVID-19は史上初めてのコロナウイルスによるパンデミックとなります。(COVID-19 can be characterized as a pandemic. This is the first pandemic caused by a coronavirus.)

4月7日、政府は、7都府県(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県)に「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」。4月16日、全都道府県に拡大。

5月14日、北海道・東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・兵庫・京都を除く39県で緊急事態宣言を解除。5月25日、全都道府県で解除。

7月22日、観光庁 Go To トラベル事業開始(東京都は対象外)

10月1日、Go to トラベル事業、東京都も対象に

10月1日、農林水産省、Go to Eat キャンペーン開始

10月2日、トランプ大統領がCOVID-19に感染

2021年

1月8日、埼玉・千葉・東京・神奈川の1都3県を対象に2月7日までの緊急事態宣言が発出

1月13日、大阪・兵庫・京都・愛知・岐阜・福岡・栃木の7つの府県を緊急事態宣言の対象地域に追加

2月14日、新型コロナワクチン 国内初の正式承認(米ファイザー製)

2月17日、新型コロナワクチン、医療従事者に先行接種始まる

4月5日、「まん延防止等重点措置」大阪、兵庫、宮城

4月12日、「まん延防止等重点措置」東京、京都、沖縄

4月20日、「まん延防止等重点措置」埼玉、千葉、神奈川、愛知

4月25日、東京、大阪、兵庫、京都に3回目の「緊急事態宣言」

5月7日、愛知、福岡に「緊急事態宣言」

5月16日、北海道、岡山、広島に「緊急事態宣言」

7月12日、東京に4回目の緊急事態宣言

7月23日、東京オリンピック、開幕

8月2日、緊急事態宣言、6都府県に拡大(東京、沖縄、埼玉、千葉、神奈川、大阪)

8月8日、東京オリンピック閉幕

8月19日、自宅療養中の妊婦 受け入れ先見つからず早産で新生児死亡

8月27日、緊急事態宣言の対象地域に、北海道、宮城、岐阜、愛知、三重、滋賀、岡山、広島の8道県が追加

11月1日、東京都の新型コロナ感染者が1年5か月ぶりに1桁に

11月27日、新変異ウイルス「オミクロン株」 懸念される変異株に指定

12月25日、抗体カクテル療法はオミクロン株に効果期待できず、投与推奨せず

2022年

1月21日、政府「まん延防止措置」13都県に適用へ

3月18日、上海ロックダウン(中国ゼロコロナ政策)

3月22日、「まん延防止」、すべての地域で解除

5月25日、新型コロナワクチンの4回目接種が開始、60歳以上の人や18歳以上の基礎疾患のある人などが対象

6月1日、上海ロックダウン解除

6月10日、外国人観光客受け入れ再開、添乗員付きツアー客限定

7月21日、米バイデン大統領が新型コロナ感染

7月22日、新型コロナワクチンの4回目接種、医療従事者や介護職員などにも拡大

8月11日、新型コロナ新規感染者数、日本が3週連続世界最多(WHO発表)

8月19日、新型コロナ 全国感染者は過去最多26万1029人に 19道県で最多

9月6日、5歳から11歳の子どもの新型コロナワクチン接種について、接種を受けるよう努めなければならないとする「努力義務」が適用

9月20日、オミクロン株に対応した新型コロナワクチンの接種開始

9月26日、新型コロナ感染者の全数把握見直し、全国一律開始

10月5日、オミクロン株BA.5対応ワクチンの使用承認

10月5日、生後6か月〜4歳までの子どもを対象にしたワクチンの使用承認

10月11日、新型コロナの水際対策が大幅緩和。入国者数の上限撤廃、個人の外国人旅行客の入国解禁など、制限はコロナ禍前の状態に

10月13日、新型コロナウイルスのオミクロン株「BA.5」に対応するワクチンの接種が順次開始

10月24日、生後6か月〜4歳までの子どもを対象にしたワクチンの公的接種を開始

11月16日、日本医師会「新たな第8波が始まった」

11月22日、塩野義製薬が開発した新型コロナウイルスの飲み薬「ゾコーバ」、厚生労働省が承認

12月6日、中国「ゼロコロナ」見直し

12月12日、政府分科会 尾身会長が新型コロナに感染

2023年

1月5日、インフルエンザ 全国的な流行期に

1月7日、米でオミクロン株「XBB.1.5」急速に拡大

1月11日、新型コロナ 1か月余りで死者1万人超

1月14日、中国 新型コロナによる死者 約6万人と発表

2月25日、米 新型コロナ「XBB.1.5」新規感染者の85%に

3月13日、マスクの着用は個人の判断

4月1日、学校でのマスク着用 原則不要

4月29日、新型コロナの水際対策 ワクチン証明など提出不要

5月8日、新型コロナ 5類感染症へ移行

<ガイドライン・マニュアル>

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(2025年2月27日)

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き 別冊 罹患後症状のマネジメント(第3.1版)」(2025年2月26日)

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第10.1版」(2024年4月23日)

- 国立感染症研究所「新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の変異株 JN.1系統について」(2024年2月16日)

- 文部科学省「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(2023年4月28日)

- 文部科学省「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(2023年4月28日)

- 日本感染症学会「COVID-19 に対する薬物治療の考え方 第15.1版」(2023年2月14日)

- 厚生労働省「マスク着用の考え方の見直し等について」(2023年2月10日)

- 日本環境感染学会「医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド 第5版」(2023年1月17日)

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方及びその疑いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関するガイドライン」(2023年1月6日)

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第6版)」(2022年12月22日)

- 日本感染症学会「この冬のCOVID-19とインフルエンザ同時流行の際の注意点」(2022年10月20日)

- 日本感染症学会「COVID-19ワクチンに関する提言(第5版)」(2022年10月4日)

- 新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた熱中症診療に関するワーキンググループ(日本救急学会・日本臨床救急医学会・日本感染症学会・日本呼吸器学会)「新型コロナウイルス流行下における熱中症対応の手引き(第2版)」(2022年7月15日)

- 東京iCDC専門家ボード「新型コロナウイルス感染症 自宅療養者向けハンドブック(第3版)」 (2022年1月)

- 厚生労働省「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について(10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ)」(2021年10月15日)

- 日本産科婦人科学会「新型コロナウイルス感染で妊娠中に自宅や宿泊療養(ホテルなど)となられた方へ」(2021年8月23日)

- 日本産婦人科感染症学会「妊婦さんとお母さんのための新型コロナウイルス感染症予防のためのQ&A」(2021年4月8日)

- 国立成育医療研究センター「妊婦さんの新型コロナウイルス感染症について−母性内科と妊娠と薬情報センターより−」(2021年3月1日)

- 日本感染症学会「花粉症患者の中に紛れ込む新型コロナウイルス感染症のリスク−“あやしい”と感じたときには積極的な検査を−」(2021年2月18日)

<参考>

- 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト

- 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「感染症発生動向調査週報」

- 国立健康危機管理研究機構 (Japan Institute for Health Security : JIHS)

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する報道発表資料(発生状況等)」

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」

- 厚生労働省「新型コロナワクチンについて」

- 厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード」

- 厚生労働省「インフルエンザ」

- 厚生労働省「感染症情報」

- CDC(米国疾病管理予防センター)

- WHO(世界保健機関)

- WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard

- 日本感染症学会

- 日本環境感染学会

- 日本プライマリ・ケア連合学会

コメントを残す