2023年1月20日時点で、3回接種率が全年齢で67.9%、高齢者(65歳以上)では91.0%と高くなっていますが、若い世代の接種は十分とは言えない状況です。

現在流行中のオミクロン株は、ワクチンによって誘導される中和抗体の結合部位にウイルス遺伝子の変異が集中しているため、ワクチンの効果が低下してしまいます。3回目の追加接種によって、ワクチンの効果は初回投与のレベルまで回復しますが、2−3ヵ月を過ぎると効果が減弱していくようです。

ワクチンの追加接種が必要となるのは、2つのケースが考えられます

- ワクチン接種で、十分な免疫ができていない

- がん・血液の病気・HIV感染症などで免疫が低下している状態、大量のステロイドなどの免疫抑制剤で治療中の方などがあてはまります

- ワクチンの接種後に時間の経過とともに、免疫が低下してくる

- ワクチン接種で免疫ができた方も、徐々にワクチンの効果は低下していきますが、とくに変異型ウイルスに対する有効性の低下が問題になっています

ワクチン接種の現状

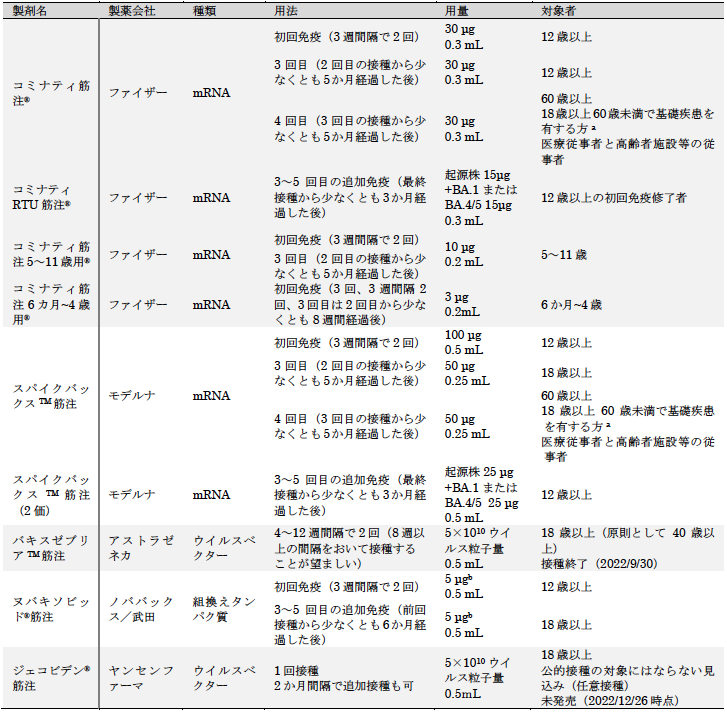

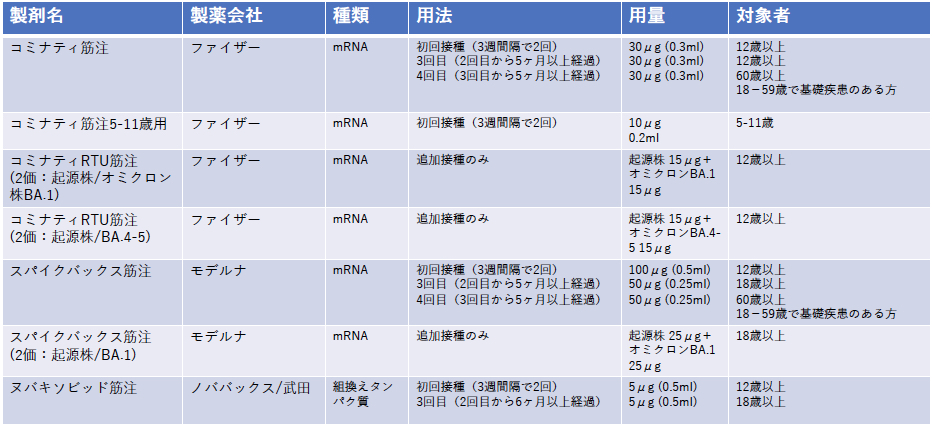

日本国内で承認されているCOVID-19ワクチン

- 国内では、ファイザー社とモデルナ社のmRNAワクチン、ノババックス社の組換えタンパクワクチンが接種されています。

- 初回接種(1回目・2回目)

- ファイザー社ワクチン

- 12歳以上用、5-11歳用、生後6か月-4歳用の3種類のワクチンあり

- 12歳以上用および5-11歳用のワクチンは、初回接種は2回接種

- 生後6か月-4歳用のワクチンは、初回接種は3回接種

- ノババックス社ワクチン

- 12歳以上を対象に初回接種(1・2回目)

- モデルナ社ワクチン

- 12歳以上を対象に初回接種(1・2回目)

- ファイザー社ワクチン

- 追加接種

- 初回接種(1・2回目接種)が完了した12歳以上の方を対象に、1人1回のオミクロン株対応ワクチンの接種が開始されています。

- 前回接種から一定期間が経過した方

- ファイザー社およびモデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンは3ヶ月以上

- 武田社(ノババックス社)の従来ワクチン(1価)は6ヶ月以上

4回目接種

- 対象は3回目接種から3ヶ月以上経過した

- 60歳以上の方

- 18歳以上60歳未満で

- 基礎疾患があったり、医師が重症化リスクが高いと判断した方

- 医療従事者・高齢者施設などの従事者

- 初回接種と副反応の頻度は変わらないと報告されています

乳幼児接種

- 対象は、原則、日本国内に住民登録のある生後6か月~4歳の方です(国籍は問いません)

- 接種するワクチンと回数・間隔

| 初回接種 | |

| ワクチン | ファイザー社(6か月〜4歳用) |

| 接種回数 | 3回で1セット(1回 0.2mL) |

| 接種間隔 | 【2回目接種】1回目接種から、通常、3週間 【3回目接種】2回目接種から、8週間以上 |

小児接種

- 対象は、原則、日本国内に住民登録のある5〜11歳の方です(国籍は問いません)

- とくに接種をお勧めするのは、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患等、重症化リスクの高い基礎疾患を有する方

- 接種するワクチンと回数・間隔・対象年齢

| 初回接種(1回目・2回目接種) | 追加接種(3回目接種) | |

| ワクチン | ファイザー社(5〜11歳用) | ファイザー社(5〜11歳用) |

| 接種回数 | 2回 | 1回 |

| 接種間隔 | 通常、3週間 | 2回目接種後5か月以上 |

| 接種対象年齢 | 1回目の接種日に5〜11歳 | 3回目の接種日に5〜11歳 |

- 他のワクチンとの接種間隔

- インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの同時接種を受けることができます

- 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください

新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について

ファイザー社、武田/モデルナ社の新型コロナワクチン接種後に、ごくまれに、心筋炎・心膜炎を発症した事例が報告されています。とくに10代・20代の男性の2回目の接種後4日ほどの間に多い傾向があります。ワクチン接種後に胸の痛み、動悸、息切れ、むくみなどの症状がみられた場合は、速やかに医療機関を受診してください。

厚生労働省「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について(10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ)」(2021年10月15日) から詳細をご覧ください。

ある病原体に対して、人口の一定割合以上の人が免疫を持つと、感染患者が出ても、他の人に感染しにくくなることで、感染症が流行しなくなり、間接的に免疫を持たない人も感染から守られます。この状態を集団免疫といいます。新型コロナワクチンは、この集団免疫の達成を目指して接種を行います。

- 最近の報告では、以下のような効果も報告されています

- ワクチン接種は、COVID-19に感染後に周囲の人への2次感染を予防する

- ワクチン接種は、COVID-19に感染後の後遺症を予防する

- 妊婦へのワクチン接種は、母体を守るだけでなく、臍帯を通じて、胎児の免疫を上げる効果がある

ワクチンの種類

- ファイザー社(コミナティ筋注)とモデルナ社(スパイクバックス筋注)のワクチンは、mRNAワクチンです。このワクチンは、ウイルス表面のタンパク質の遺伝情報であるmRNAを投与することによって、人の体内の細胞でタンパク質が作られ、そのタンパク質に対する抗体が作られます。投与されたmRNAは自然に分解され、ヒトの体の遺伝子には組み込まれません。

- アストラゼネカ社(バキスゼバリア筋注)とヤンセンファーマ社(ジェコビデン筋注)は、ウイルスベクターワクチンです。これは、アデノウイルスなどに遺伝子を組み込み、ヒトの細胞内で目的のタンパク質が合成される仕組みです。ウイルスは遺伝子の運び屋として使われるだけで、病気をおこすことはありません。

- 令和4年9月30日で、アストラゼネカ社の「バキスゼブリア筋注」の接種は終了となりました。

- ノババックス/武田社(ヌバキソビッド筋注)は、遺伝子組換え技術で昆虫細胞にウイルスのタンパク質を合成させたものです。

一般的にワクチンの有効性を評価するには、3つの方法があります。

- 免疫原性:ワクチンを接種した人(被接種者)にできた抗体が感染を防ぐレベルに達した人の割合

- 臨床試験での有効率:ワクチンを接種した人としなかった人の病気の発生率を比較する

- 実社会での有効率:ワクチンの接種が普及したときに、感染症が実際にどのくらい減少したかを検証する

COVID-19ワクチンは、実社会での有効率はまだ先のことになりますから、免疫を誘導できるか(免疫原性)、臨床試験での有効率がどれほどかで評価されることになります。ワクチンの有効率が90%とは、「ワクチンを接種した人の90%が病気にかからない」という意味ではありません。ワクチンを接種した人の病気になる発症率が、接種しなかった人の発症率より90%少なかった」ということです。

日本で使用中のワクチン

新型コロナワクチンの副反応

新型コロナワクチンを接種する上で心配されるのが、副反応の問題です。副反応がまったくないワクチンは存在しないのですが、新型コロナワクチンは構造がまったく新規のものですから、長期的な安全性は今後の検討になります。

ファイザー社、モデルナ社の新型コロナワクチンは、初回投与では21-28日の間隔をおいて、2回の筋肉内注射を行います。これまでの報告では疼痛がかなりの頻度でみられます。また、38℃以上の発熱が2回目の接種後にでています。もっとも重症の副反応であるアナフィラキシーがまれな頻度(100万回あたり5例)で報告されています。ワクチン接種後少なくとも15-30分間は、アナフィラキシーなどの急性の副反応を観察するために待機が必要です。

アナフィラキシーは、薬や食物が身体に入ってから、短時間で起きるアレルギー反応です。じんま疹などの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、息苦しさなどの呼吸器症状が急におこります。血圧の低下を伴い意識レベルの低下(呼びかけに反応しない)や脱力を来すような場合をアナフィラキシーショックと呼びます。アナフィラキシーの症状がみられれば、まず、アドレナリン(エピネフリン)の注射を行います。そのほか、症状に応じて、気管支拡張薬等の吸入や抗ヒスタミン薬、ステロイド薬の点滴や内服などを行います。

米国では、他のワクチンや食べ物に対して、重いアレルギーのある方も、新型コロナワクチンの接種が可能としています。 一方、過去に新型コロナワクチンに対して、アナフィラキシーなど重いアレルギー反応を起こした方や、同ワクチンに含まれるポリエチレングリコール(PEG)やポリソルベートに対して重いアレルギー反応を起こしたことがある方への接種は推奨していません。 ちなみに、ポリエチレングリコールは、一般に、大腸検査の下剤や薬剤などを溶かす際に用いられます。また、ポリソルベートは、乳化剤として、様々な食品に用いられています。

また、その他の副反応として、ファイザーのワクチンでは「心筋炎」が、アストラゼネカのワクチンでは「血栓症」が報告されています。

もし、新型コロナワクチンの副反応によって治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、国の補償(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

妊婦のワクチン接種について

新型コロナワクチン(メッセンジャーRNA)ワクチンは、すでの多くの妊婦に接種している海外の報告では、妊娠初期を含め、妊婦さんとおなかの赤ちゃんの双方を守ることがわかっています。また、お母さんや赤ちゃんに重い合併症が起きたという報告はありません。日本においても、希望する妊婦さんにワクチンを接種することができます。妊婦健診を定期的に受け、かかりつけ医と相談して接種を決めてください。

妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、妊娠後期ではわずかですが重症化しやすいという報告があります。とくに感染の多い地域や、感染リスクの高い医療従事者、糖尿病・高血圧・気管支喘息などの基礎疾患のある方は、接種をおすすめします。あらかじめ、妊婦健診先の先生に接種の相談をしておきましょう。接種してよいと言われたら、そのように接種会場の問診の先生に伝えてください。

妊産婦の方へ、新型コロナワクチン(mRNAワクチン)のQ&A

妊産婦さんへの新型コロナワクチン(mRNAワクチン)について、日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本産婦人科感染症学会の3学会が合同でお知らせをホームページに掲載しています。一部わかりにくい表現を改め、ご紹介します。

- 新型コロナワクチンで不妊になることはありますか?これから妊娠を考えているのですが、mRNAワクチンを接種しても大丈夫でしょうか?

- 新型コロナワクチン(mRNAワクチン)で不妊になるという科学的根拠は全くありません。

- 妊娠中の女性はmRNAワクチンを接種しても大丈夫でしょうか?

- 妊娠中の女性でもmRNAワクチンを接種して大丈夫です。すでに多くの接種経験のある海外の情報では、妊娠初期を含め妊婦さんとおなかの赤ちゃん双方を守るとされています。また、お母さんや赤ちゃんに流産などの何らかの重篤な合併症が発生した報告もありません。

- 不妊治療中ですが新型コロナワクチンを接種できますか?

- 不妊治療中の方も接種できます。接種後は発熱などの副反応がでることがあるので、できれば妊娠前の接種をおすすめします。

- 妊娠のいつの時期に接種したほうがいいでしょうか?

- いつの時期でも接種可能です。心配な方は器官形成期(妊娠12週まで)を避けることをおすすめしますが、現時点で新型コロナワクチンによる催奇形性(胎児に奇形が起きること)の報告はありません。主治医とご相談の上、お決めください。

- 妊娠中に新型コロナワクチンを接種して、熱がでたらどうしたらいいですか?

- アセトアミノフェン(カロナールなど)は服用して構いません。その他の解熱鎮痛剤については、妊娠中に使用しないほうがよいものもあるので、主治医にご相談ください。

- 出産等でmRNAワクチンの接種間隔が延びてしまいそうです。大丈夫でしょうか?

- 接種間隔が延びても問題ありません。接種が可能になったら、なるべく早く2回目の接種を受けてください。

- 妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病などの合併症がある場合でも、接種して大丈夫でしょうか?

- 事前に産婦人科の主治医にご相談ください。一般的に合併症があると重症化するリスクが高くなるので、可能であれば接種したほうがよいでしょう。

- 妊娠中にmRNAワクチンを接種すると、赤ちゃんに免疫が移行しますが?

- 抗体が胎盤を通って、赤ちゃんに移行するので、産後に赤ちゃんを感染から守る効果が期待できます。

- 授乳中の女性はmRNAワクチンを接種できますか?ワクチンを接種したらミルク(人工乳)に変更した方がよいですか?母乳から赤ちゃんに免疫が移行しますか?

- 接種できます。mRNAワクチンを接種してもミルクに変更する必要はありません。mRNAワクチンは母乳中に分泌されませんが。抗体が母乳中に分泌されるので、赤ちゃんを感染から守る効果が期待できます。

- mRNAワクチンが女性の健康に長期的な影響を与える可能性はありますか?

- 投与されたmRNAは短時間で分解され、ヒトの遺伝子に入り込むことはないので、長期的な影響はないと考えています。

- 生理中にmRNAワクチンを接種してもいいでしょうか?

- 問題ありません。生理痛で痛み止めの薬を飲んでいる方は、飲み過ぎにならないように気をつけてください。

- mRNAワクチンで月経不順や経血量が増えることはありませんか?

- mRNAワクチンが直接、月経(生理)に影響を与えることはありません。

- 経口避妊薬を飲んでいてもmRNAワクチンを打つことはできますか?

- できます。mRNAワクチンで血栓ができるという報告はありません。

- 新型コロナワクチン接種者に近寄ると感染すると聞きました。本当ですか?

- 本当ではありません。ワクチンによって、ウイルス全体のごく一部のタンパク質作られるだけで、感染力のあるウイルスが作られることはありません。

- 新型コロナワクチンの成分や接種後にできる抗体が胎盤を攻撃すると聞きました。本当ですか?

- 本当ではありません。新型コロナワクチンの成分や接種後の抗体が胎盤を攻撃することはありません。

子どものワクチン接種について

国内での新型コロナウイルス感染症の急増に伴い、小児の患者数が増加し、それに応じて重症化する小児患者も増加しています。新型コロナワクチンに関する有効性と安全性に関する情報が蓄積され、とくに、小児におけるCOVID-19の重症化予防が確認されたことをふまえ、日本小児科学会は、生後6か月から17歳のすべての小児に新型コロナワクチン接種を推奨しています。

- 小児をCOVID-19から守るためには、周囲の成人(親や教育関係者など)への新型コロナワクチン接種が重要です。周囲の成人が適切な回数(3回目または4回目)の新型コロナワクチン接種を受けることを推奨します。

- COVID-19重症化リスクが高い基礎疾患のある小児に対しては、重症化予防効果の観点から、年齢にかかわらず新型コロナワクチン接種を推奨します。本人の健康状況をよく把握している主治医と事前に相談してください。

- 健康な小児への新型コロナワクチン接種には、メリット(発症予防・重症化予防等)とデメリット(副反応等)を本人とご家族が十分理解することが重要です。小児における新型コロナワクチンのの効果と安全性が確認されています。実際に接種する際には接種前・中・後にきめ細やかな対応が必要で、同調圧力が加わらないような配慮が必要です。

<参考>

- 厚生労働省「新型コロナワクチンについて」

- 厚生労働省「コロナワクチンナビ」

- 首相官邸「新型コロナワクチンについて」

- 日本感染症学会「COVID-19 ワクチンに関する提言(第6版)」(2023年1月25日)

- 日本小児科学会「生後6か月以上5歳未満の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方」(2022年11月2日)

- 日本小児科学会「小児におけるインフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行に備えて~お子様の保護者の皆様へ~」(2022年11月2日)

- 日本小児科学会「新型コロナワクチン~子どもならびに子どもに接する成人への接種に対する考え方~」に関するQ&A(2022年9月30日)

- 日本小児科学会「5~17歳の小児への新型コロナワクチン接種に対する考え方」(2022年9月19日)

- 日本産科婦人科学会「新型コロナウイルスワクチンをまだ接種されていない妊婦のみなさまへ~第 7 波をうけての再度のお願い~」(2022年7月26日)

- 厚生労働省「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について(10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ)」(2021年10月15日)

- 日本脳卒中学会・日本血栓止血学会「アストラゼネカ社COVID-19ワクチン接種後の血小板減少症を伴う血栓症の診断と治療の手引き・第2版」(2021年6月2日)

- 日本アレルギー学会「新型コロナウイルスワクチン接種にともなう重度の過敏症(アナフィラキシー等)の管理・診断・治療」(2021年3月12日)

コメントを残す